시(詩)는 내 인생(人生)의 전부(全部)~!.

타고난 싯적(詩的) 감성(感性).

두보(杜甫)는 서기 712년 후난성(河南省) 궁현(鞏縣)에서 태어났다.

자는 자미(子美)이고 호는 소릉(少陵)이다.

두보(杜甫)는 일찍이 어머니를 여의고 뤼양(落陽) 즉 낙양의 숙모(叔母)에게서 자랐는데,

일곱 살의 나이에 이미 시(詩)를 썼다.

열다섯 살 무렵에는

시인(詩人)들의 모임에 적극적으로 참여했던 것으로 보아 또래들 보다 많이 조숙(早熟)했던 것 같다.

특히 율시(律詩)에 뛰어나

일찍이 낙양(洛陽)의 명사(名士)들에게 인정을 받을 정도였다.

나이가 들어가며 지은 시(詩)들은

우국충정(憂國衷情)과 인생(人生)의 애환(哀歡)을 녹여내는 내용이 대부분으로,

평론가(評論家)들로부터

"시성(詩聖)"의 경지(境地)에 올랐다는 평을 듣는 대시인(大詩人)이 되었다.

20살 무렵 처음으로

강남(江南)의 장쑤성(江蘇省)과 저장성(浙江省)으로 여행을 다녔고,

스물 넷에는 낙양(洛陽)으로 올라와 과거(科擧)에 응시(應試) 했으나 떨어지고 말았다.

이듬해 다시 산둥성(山東省)과 허베이성(河北省)을 돌며 유람길에 올라 많은

명승고적(名勝古蹟)을 찾아 다녔으며

서른 살이 되어서야 낙양(洛陽)으로 돌아온다.

이 때도 많은 시(詩)들을 지었다고 하나 아쉽게도 전하는 게 단 한 편도 없다.

술(酒)은 마시고 취하라고 있는 것.

그는 한창 젊은 나이에 십여 년을 유람(遊覽)과 여행(旅行)으로 보냈는데,

그때 시심(詩心)의 폭이 넓어졌고 세상을 보는 안목(眼目)이 깊어진 것 같다.

그러나 살림살이가 그리 넉넉치 않은 형편에

그것도 한창 일에 열중해야 할 청춘에 유람(遊覽)으로 세월을 보냈으니...

가정 형편을 궁지로 몰아 간 건 뻔한 이치 아니겠는가~!.

대부분의 시인(詩人)들이 그렇듯

그도 "주성(酒聖)"이라 불릴 만큼 젊은 시절부터 술을 좋아하고 잘 마셨다.

아마도 평생 입에 달고 살았던 술이 병을 몰고 왔고,

그로인해 노년(老年)은 병마(病魔)의 고통 속에서 살다가 일찍 세상을 떠나지 않았나 한다.

가문(家門)의 영광(榮光)은 춘몽(春夢)이었나~!.

두보(杜甫)는

대단한 명문가(名門家)도 아니고 그렇다고 부자집 자식도 아니기에 출세하는 길은

오로지 과거(科擧)에 급제하여

관리(管理)가 되는 것만이 유일한 길이었다.

조부(祖父) 두심언(杜審言) 때는 측천무후(測天武后)의 총애(寵愛)를 받으며 권력(權力)의 중심에 있었기에

살림살이가 어느정도 넉넉한 편이었으나,

정권이 바뀌자 그 무리들은 곧바로 지탄(指彈)을 받고 귀양길에 올라

가문마저 몰락한다.

한 번 떨어진 경력이 있는 그로서는

과거(科擧)을 통해 조정(朝廷)에 들어간다는 것이 가망이 없다는 걸 알았던 모양이다.

그 후로도 두보(杜甫)는 몇 번 시험을 본 듯 하나 합격은 못했다.

오히려 과거(科擧) 준비 보다는

삼대예부(三大禮賦)니, 봉서악부(封西嶽賦)니 하는 글을 지어 지인을 통해 조정(朝廷)에 바쳐,

혹여 황제(皇帝)의 눈에 띄어

작은 벼슬자리라도 얻어 볼까 하며 권력(權力) 주변을 기웃거리기도 했었고,

권문세가(權門勢家)를 찾아가

장문(長文)의 시(詩)를 써서 보여주며 아첨(阿諂)에 가까운 태도를 보인 적도 있었다.

이는 관직(官職)에 대한 목마름과

궁핍한 생활고(生活苦)에서 오는 고육책(苦肉策)이라고 보면 이해가 안 가는 것도 아니다.

내게 관운(官運)은 어찌 이리도 박복(薄福)한가~!.

그가 잘 하는 것이라고는 어린시절부터 오로지 시(詩)를 쓰는 것이 전부인데,

그것으로 먹고 산다는 것은

예전이나 요즈음이나 궁색한 살림살이를 면키 어려운 게 현실의 벽이다.

당시로서는 늦은 나이인 서른 살 때

산동성(山東省)에서 부인 양씨(楊氏)를 만나 결혼한 후 평생을 같이 살았는데,

잠시라도 떨어지게 되면 처자의 신상을 염려하여 늘 안부를 전하곤 했다.

그 애틋한 마음이 그의 시(詩)에 고스란히 베에 있다.

내 자식(子息)이 굶어 죽다니...!.

두보(杜甫)는 살길이 막막하여

처자를 낙양(洛陽)에서 멀리 떨어진 시골 고을인 봉선현(封先縣)까지 데리고가 친척집에 맞겨 놓고,

이듬해 그의 오랜 소원이던 미관말직(微官末職)이나마 벼슬자리를 어렵게 얻었다.

궁궐의 창고 열쇠를 관리하는 직책이었다.

직업을 구하자마지 떨어져 있는 가족을 데리러 봉선현(封先縣)에 가니...

이미 자식 한 놈은 배골이에 굶어 죽고 없었다.

그 처참한 심경(心境)은 "봉선현(封先縣)을 찾아 가면서" 라는 시(詩)에 고스란히 담겨 있다.

자식을 잃은 슬픔과 자신의 못남을 자책하던 두보(杜甫)는

어렵게 얻은 직책(職責)을 그만둔다.

구단(九段)은 구단(九段)과 통(通)하다.

이무렵 중요한 일이 있었는데, 바로 대시인(大詩人) 이백(李白)과의 만남이다.

이백(李白)도

궁궐의 엄격한 격식(格式)과 법도(法道)를 감당하지 못하고 방탕한 생활을 일삼다,

한림학사(翰林學士)의 벼슬자리에서 쫏겨나

장안(長安)에서 산동성(山東省)으로 향하는 길에 낙양(洛陽)을 지나게 되었는데,

그때 두 시인(詩人)이 만나게 된다.

시(詩)에 관해서는 두보(杜甫)도 낙양(洛陽)에서는 이름께나 난지라

두 사람이 서로 수소문 하여 어렵잖게 만났으며,

이백(李白)의 천재적(天才的)인 시(詩)와 품격(品格)을 사모하던 두보(杜甫)는

이백(李白)의 방문이 그렇게 반가울 수 없었다.

또 두 명의 시인(詩人) "고적(高適)"과 "장삼(章參)"도 이 무렵 만나 벗이 된다.

역마살(驛馬煞)은 유랑(流浪)길로 내몰고...

네명은 물 만난 고기처럼 의기투합(意氣投合) 하여

하남성(河南省)으로 가 유람(遊覽)을 했으며 이듬해에는 산동성(山東省)까지

긴 여행을 함께했다.

짐작컨데 그 경비(經費)는

살림살이가 비교적 넉넉했던 이백(李白)이 대지 않았나 추측된다.

그렇게 여행을 다니다가 그해 겨울에 연주(綿州)에서 이백(李白)과 헤어져 각자 여행길로 갈라지는데,

이백(李白)은 허베이(河北)로 가고

두보(杜甫)는 양자강(揚子江) 이남의 강남(江南)으로 떠난다.

서로가 다시 만날 것을 간곡하게 기약하고 헤어졌지만

이때 만남과 헤어짐이 두보(杜甫)와 이백(李白) 간의 마지막 인연(因緣)이 되고 말았다.

이백(李白)은 두보(杜甫) 보다 열 한살이나 연배였고

시인(詩人)으로서 이미 독보적(獨步的) 경지(境地)에 올라 있었다.

이백(李白)과 헤어지고 나서

두보(杜甫)의 시문(詩文)에 이백(李白)에 관한 애틋한 시(詩)가 여려 편 쓰였는데,

꿈에서도 그와 여러 번 만났다고도 했고,

심지어는 사흘간 연속적으로 꿈에 나타났다는 내용도 있는 것으로 보아

두보(杜甫)는 여행 중에

이백(李白)에게서 많은 영향을 받았고 그를 진심으로 존경하며 따른 듯 하다.

두보(杜甫)는 서기 746년에는

다시 낙양(洛陽)으로 돌아와 장안(長安)으로 가 과거(科擧)에 응시했만 그 후 십여 년이 지나도록

급제(及第)를 하지 못했고,

관직(官職)도 얻지 못해 곤궁(困窮)한 생활을 근근이 이어간 듯 하다.

나라는 깨져도 강산(江山)은 남는다~!.

서기 755년 11월에 그야말로 국운(國運)이 휘청이는 엄청난 난(亂)이 터지는데,

바로 "안록산(安祿山)"과 그의 측근인 "사사명(史思明)"이 일으킨 이른바

"안사의 난(安史之亂)"이다.

안록산(安綠山)은 한 달도 안 돼 낙양(洛陽)을 점령하고,

이듬해 정월에는

장안(長安)을 접수하여 용상(龍床)에 앉아 황제(皇帝)를 자처하기도 했다.

수많은 백성들과 고관대작(高官大爵)들을 닥치는 대로 죽이며 무서운 기세(氣勢)을 떨쳐

도성(都城)이 순식간에 쑥대밭이 된다.

겁에 질린 황제(皇帝) 현종(玄宗)은

애첩(愛妾) 양귀비(楊貴妃)를 데리고 그녀의 고향인 옛 촉(蜀)땅으로 다급히 몽진(蒙塵)을

떠나기에 이른다.

이에 관한 내용은

백거이(白居易)의 시(詩) "장한가(長恨歌)"를 소개하면서 대충 풀어놓았던 관계로

여기서는 생략코저 한다.

황좌(皇座)보다 소중한 목숨.

두보(杜甫)도 난을 피해 가족을 데리고 섬서성(陝西省)의 백수현(白水縣)까지 피난을 갔다.

어려운 피난길에서 홍수를 만나

가족들을 부주(鄜州) 교외의 강촌(羌村)에 남겨두고,

자신은 영하성(寧夏省) 영무(靈武)에서 즉위한 "숙종(肅宗)":

당 현종(唐 玄宗)이 안록산(安綠山)에 겁을 먹고 촉(蜀)으로 계속 도망을 치자,

백성들이 보다못해 길을 막고 반란군(叛亂軍)에 맞서 같이 싸우자며 못 가게 막는다.

그러자 현종(玄宗)은 황태자(皇太子)에게

급히 황위(皇位)을 이양(移讓)하며 모든 것을 떠넘기고

자신은 오지 중 오지인 촉(蜀)으로 계속 도망을 친다.

그리하여 갑작스럽게 황제(皇帝)에 오른 이가 바로 "숙종(肅宗)"이고,

현종(玄宗)에게는 "상황천제(上皇天帝)"라는 존호(尊呼)를 만들어 높여 주었으며,

이때부터 황제직(皇帝職)은 그의 큰 아들 숙종(肅宗)이 맏게 된다.)

휘하(麾下)로 찾아가던 중

반란군(叛亂軍)에게 잡혀 도성(都城)으로 도로 끌려가는 신세가 된다.

꿈꾸던 관직(官職)을 드디어 얻다.

몇년 후 안록산(安祿山)은 내분(內分)으로 그의 맏아들 "안경서(顔慶緖)"에게 살해 된다.

그 무렵 난(亂)이 잠잠해지자 숙종(肅宗)은 장안(長安)에서 가까운 곳까지 거처를 옴겨 왔고,

두보(杜甫)는 지인(知人)의 도움으로 어렵게 장안(長安)을 탈출하여

다시 황제(皇帝)를 찾아 길을 떠난다.

어렵게 어렵게 황제(皇帝) 숙종(肅宗)을 찾아가 그간의 자초지종(自初至終)을 아뢰고 머리를 조아리니,

숙종(肅宗)은 두보를(杜甫) 기특하게 여겨

즉석에서 황제 곁에서 잡다한 시중을 드는 직책(職責)인 "좌습유(左拾遺)"에 그를 임명하였다.

비록 품계(品階)는 낮아도

두보(杜甫)는 그제서야 꿈에서도 바라던 관직(官職)을 얻게 된 것이다.

그러나 얼마 못가 안록산(安祿山)의 측근인 "사사명(史思明)"이 안경서(顔慶緖)를 도와,

또 다시 대적(對敵)하는 바람에 관군(官軍)은 크게 패하고

낙양(洛陽)이 또 다시 위험에 처하게 된다.

두보(杜甫)는 실각(失脚)한 재상(宰相) 방관(房棺)을 변호(辯護)하는

상소(上疏)를 올렸다가 숙종(肅宗)의 노여움을 사 어렵게 얻은 관직(官職)에서 8개월 만에 쫓겨나

회주(懷州)의 백수현(白水縣)으로 돌아온다.

역사서(歷史書)는

서기 755년 12월 16일부터 763년 2월 17일까지

7년 2개월 동안 당(唐)나라를 휩쓴

"안록산의 난(安祿山亂)" 즉 "안사의 난(安史之亂)" 때에 35만 명 이상이 목숨을 잃었다고 적고 있으니...

그 고통이 어떠했는지 대략 짐작이 갈 일이다.

인생(人生), 어찌 이토록 고달픈가~!.

두보(杜甫)는 당장 먹고 살기 위해 가족들을 데리고

사막과 황무지(荒蕪地)가 태반인 간쑤성(甘肅省)

즉 감숙성을 떠돌지만 굼주린 곤궁(困窮)은 헤어날 길이 없었다.

누군가로부터 촉(蜀)땅에 가면 기후도 좋고 식량을 구하기도 쉽다는 소리들 듣고

그해 10월에 쓰촨(四天) 지방 청두(成都)로 가는데...

가족(家族)을 데리고 가다보니 얼마 못 가서 가지고 간 식량마저 바닥이 나고

굼주림과 싸워야 하는 고통은 그야말로 고행(苦行)의 나날이었다.

촉(蜀)으로 가는 길은 목숨을 건 길.

촉(蜀)으로 가는 길은

이백(李白)의 시(詩)

"촉도난(蜀道難)"에서의 표현처럼 "청천(靑天)에 오르는 것 보다도 험난한 길이었다"고

표현할 정도로 위험천만한 길이었다.

끝없는 낭떨어지기 잔도(棧道)를 수도없이 지나가야 했고,

엄청난 협곡(峽谷)의 격랑(激浪)을 몸으로 겪어야 했던 그야말로 목숨을 건 길이었다.

어렵사리 촉도(蜀道)을 지나 성도(成都)에 도착했지만 고통은 달라진 게 없었다.

여기서도 고난(苦難)의 길은 계속 이어졌고 그 고난(苦難)은 한계(限界)에 달한다.

급기야 살기 위해 도토리를 주워 먹고 둥글레를 케서 먹으며

목숨만 부지한 체 근근히 살아야 하는 지경에까지 이르렀다.

두보(杜甫)는 그 와중에도 시(詩) 만큼은 늘 가까이 했으니...

"비가(悲歌)"라는 시(詩)에 그 고달픈 현실(現實)이 고스란히 베어 있다.

이 때가 두보(杜甫) 나이 48세로,

두보(杜甫) 인생 중 가장 창작욕(創作慾)에 불타올라 화려한 꽃이 피는 때이기도 했으니...

극(極)에 달한 고난(苦難)은 또 다른 탈출구(脫出口)를 만들었고,

굼주림에 악이 오른 그는

"북정(北征)"을 비롯해 주옥 같은 명시(名詩)들을 그 무렵 대거 쏟아낸다.

세상에 죽으란 법(法)은 없다.

몸뚱이 하나 누이고 살곳이 없어서 급기야는 오레전 안면이 있던 어느 스님의 도움으로

절간방을 빌려 기거 했는데,

마침 그 절에 와 있던 먼 친척 "두제(杜濟)"를 뜻하지 않게 만나

그의 도움으로

훗날 "두보초당(杜甫草堂)"이라 불리는 완화계(浣花溪) 부근에 초당(草堂)을 급히 지었다.

이무렵 중원을 핏빛으로 물들이던 "안사의 난(安史之亂)"도 진압되고

피난길에 떠돌던 현종(玄宗)과 숙종(肅宗)도 궁궐로 돌아와

차츰 조정(朝廷)도 안정을 찾아갔다.

이때 두보(杜甫)는 아주 우연히

옛 친구 "고적(高適)"과 "엄무(嚴武)"를 이곳에서 만났는데,

고적(高適)은 촉주(蜀州)의 자사(刺史)로,

엄무(嚴武)는 검남서천절도사(劍南西川節度使)가 되어 사천(四川)에 와 있는 것도 그때 알게 된다.

두 친구와 두보(杜甫)는

오랜만에 부둥켜 안고 눈물 범벅으로 회한(悔恨)에 젖은 우정(友情)을 나누었다.

고적(高適)과 엄무(嚴武)의 도움은 굼주려 뼈만 앙상하게 남은 두보(杜甫)에게,

타들어 가는 들력에 퍼붓는 단비와도 같은 엄청난 행운이었다.

이들과의 만남은

두보(杜甫) 인생(人生)을 회상해 볼 때 가장 넉넉하고 풍요롭던 시절이었다.

따라서 이 시기에 쓴 그의 시(詩)

"강촌(羌村), 낙일(落日), 봄비 오는 날" 등에서는 온유(溫柔)한 정경(情景)과

편안한 삶의 일상이 녹아든 시(詩)들이 주류를 이룬다.

벗은 떠나고 병(病)이 찾아들다.

그 행복도 2년 밖에 가지 못 했다.

장안(長安)의 궁궐에서

현종(玄宗)과 그의 아들 숙종(肅宗),

두 황제(皇帝)가 12일 간격을 두고 붕어(崩御)하는 일이 갑자기 일어나자,

엄무(嚴武)는 황문시랑(黃門侍郞)에 급히 임명되어

국상(國喪)을 총괄하기 위해 장안(長安)의 조정(朝廷)으로 떠나게 된다.

두보(杜甫)는 친구를 배웅하러 멀리 면주(綿州)까지 따라 갔는데,

엄무(嚴武)가 지리를 비운 틈을 타

그의 직속 부하이며 서천병마사(西川兵馬使)로 있던 "서지도(徐知道)"가 반란을 일으킨다.

어이없는 일이 또 터지자

두보(杜甫)는 성도(成都)의 초당(草堂)으로 돌아가지도 못하고,

2년 간이나 방랑(放浪)으로

재주(梓州), 면주(綿州) 등지를 떠도는 힘겨운 생활을 이어간다.

그러던 차 중앙으로 복귀했던 엄무(嚴武)가 국상(國喪)을 마무리 하고

반란(反亂)을 평정코자 다시 성도(成都)로 부임해 왔다는 소식을 듣고 초당(草堂)으로 황급히 돌아간다.

다시 돌아 온 친구 엄무(嚴武)의 도움으로

엄무(嚴武)의 비서직(秘書職)인 절도참모(節度參謨)의 관직(官職)을 얻었으나,

친구의 막중(幕中) 생활은 즐겁지 아니했고,

동료들과도 서로 맞지 않으므로

관청(官廳) 생활의 불편함이 견딜 수가 없었다.

게다가 두보(杜甫)는 이전부터 폐병(肺病)을 앓고 있었는데

이즈음에는 중풍(中風) 기운까지 나타나 팔 다리가 저려왔다.

이미 초라하게 늙어버린 나이에 친구 밑에서 막료(幕僚) 노릇이 달가울리 없던 두보(杜甫)는,

엄무(嚴武)에게 간곡히 호소하여

서기 765년 1월 관직(官職)을 사퇴(辭退)하고 다시 초당(草堂)으로 돌아온다.

인생만사(人生萬事) 새옹지마(塞翁之馬).

그러고 나서 바로 한 달 뒤 4월에

엄무(嚴武)가 갑자기 병이들어 급사(急死)하는 날벼락 같은 일이 일어나자,

멀고 먼 사천땅에서 유일한 후원자(後援者)를 잃은 두보(杜甫)는

더 이상 초당(草堂)에 머무를 수가 없었다.

5월에 처자(妻子)를 데리고

양자강(揚子江)에서 작은 조각배를 구입해 고향(故鄕)을 향한 정처없은 유랑(流浪)길로 들어선다.

강물 위의 유랑(流浪).

추석(秋夕)이 지난 후에는 운안(雲安) 즉 지금의 운양(雲陽)으로 내려왔고,

폐병(肺病)과 중풍(中風)에 지친 그는 여행(旅行)을 계속하기가 어려워져

반 년 동안 운양(雲陽)에서 요양으로 지낸다.

이때 사천(四川) 지방(地方)에서는 내란(內亂)이 수시로 일어나고,

북방(北方)에서는 티베트족과 위구르족의 침입이 이어지며 시국(時局)은 점점 더 험악해지니...

두보(杜甫)의 귀향(歸鄕)길은 더욱 어렵고 멀어저만 갔다.

다음 해인 서기 766년 이미 55세가 된 두보(杜甫)는 늦은 봄에 병이 얼마 간 호전(好轉)을 보이자,

다시 강을 따라 내려가 기주(夔州) 즉 사천성(四川省) 봉절현(奉節縣)으로 들어간다.

늦봄부터 약 2년 간을 이곳에서 지낸다.

두보(杜甫)는

기주(夔州)에 온 이래로 2년 동안에 430여 수에 이르는 많은 시(詩)를 지었는데,

이는 전체 두보(杜甫) 시(詩)의 1/3에 해당 되는 엄청난 양이었다.

벼랑에서 피는 꽃.

이무렵 지은 두보(杜甫)의 시(詩)들은

우수(憂愁)가 흐르는 시(詩)가 대부분이며 하나 같이 명시(名詩)들이며,

침통한 우국충정(憂國衷情)과 비애(悲哀)가 어느 때 보다도 짙게 깔려 있다.

이를 두고 어떤 비평가(批評家)는

두보(杜甫)가 기주(夔州)에서 지은 시(詩)는 이미 힘이 다한 시(詩)들이라고 주장도 하지만,

늙고 병든 시인(詩仁)이 황혼녁에 가슴을 쥐어짜며 토해낸

"추흥(秋興)"을 비롯한 여러 작품들은

청명한 가을날 황홀한 낙조(落照)처럼

빛을 발하는 보석(寶石)들이라고 나는 주장하고 싶다.

秋興(추흥) 一首(1수): 가을날의 감흥.

玉露凋傷楓樹林(옥로조상풍수림): 찬 이슬 내려 단풍나무 숲 물드는데,

巫山巫峽氣蕭森(무산무협기소삼): 무산 무협은 쓸쓸하기만 하구나.

江間波浪兼天湧(강간파랑겸천용): 강 물결 일어 하늘에 치솟고.

塞上風雲接地陰(새상풍운접지음): 성채의 구름 땅을 뒤덮었도다.

叢菊兩開他日淚(총국양개타일루): 또다시 국화는 피어 눈물짓게 하고

孤舟一繫故園心(고주일계고원심): 배는 매인체라 언제나 고향으로 돌아갈꼬.

寒衣處處催刀尺(한의처처최도척): 곳곳에서 겨울옷을 짓느라

白帝城高急暮砧(백제성고급모침): 백제성을 울리는 다듬이 소리...

추흥(秋興)에 붉어진 눈시울.

"추흥(秋興)"을 비롯해,

백제성최고루(白帝城最高樓), 강상(江上), 반조(返照), 등이

이때 지은 대표적(代表的) 명시(名詩)들이다.

"추흥(秋興)"은 총 여덜 편이나 연작으로 지었는데,

첫번 째 지은 윗글에 소개한 이 시(詩)를 명작(名作)으로 꼽는데 나는 주저함이 없다.

몇 번을 읽어도 노시인(老詩人)이

정처없는 타향살이와 인생(人生)의 회한(悔恨)에서 오는 고뇌찬 심성(心性)을 쏟아부은 시(詩)는

읽을 때마다 늘 눈시울을 붉게 물들여 놓곤 했다.

병마(病魔)를 안고 떠도는 인생(人生).

서기 767년 봄에

두보(杜甫)는 생활 근거지를 서각(西閣)에서 적갑산(赤甲山) 기슭으로 옮겼고,

3월에는 다시 양서(瀼西)의 초당(草堂)으로 옮겨간다.

이 무렵의 생활은

두보(杜甫)의 시(詩)를 좋아하는

기주(夔州)의 도독(都督) "백무림(柏茂林)"의 도움으로 조금이나마 여유가 있는 편이었다.

그러나 두보(杜甫)의 건강(健康)은 날로 쇄약해져서

폐병(肺病), 중풍(中風), 학질(瘧疾)에 당뇨병(糖料病)까지 겹치는 최악의 상황으로 이어졌다.

가을이 되면서부터는 왼쪽 귀도 들리지 않게 되었으니...

두보(杜甫)는 그런 병든 몸에도 불구하고

시(詩)에 대한 창작욕(創作慾)은 줄기는 커녕 오히려 더 왕성하게 불타올랐다.

그러나 무었보다도 그를 힘들게 한 것은

높고 깊은 산골짜기의 수시로 변하는 열악한 기후(氣候)와 험한 환경(環境)이 병든 몸을 짖눌렀다,

또한 마음을 터놓고 이야기를 나눌 수 있는 친구가 없는 적막함도 컸기에

두보(杜甫)는 더 이상 적갑산(赤甲山) 생활을 견디지 못하고,

이듬해 정월 중순 경

또 다시 배에 올라 삼협(三峽)을 내려가 강릉(江陵)으로 향한다.

내 몸이 천덕꾸러기로 변했구나~!.

강릉(江陵)에 와서 보니...

이곳도 서각(西閣)이나 적갑산(赤甲山)과 별반 다르지 않았으며

남들에게 신세를 지는 것도 사실상 어려웠다.

따라서 생활은 날로 궁벽해지자 늦 가을에는 병든 몸을 이끌고 다시 배에 올라 강릉(江陵)을 떠난다.

이때는 이미 발도 부자유스럽고 귀도 반쯤 먹어서 젊은이들에게

모멸(侮蔑)을 당하는 일도 점점 많아졌으며,

어디를 가든 병든 두보(杜甫)가 안주(安住) 할 곳은 그 어디에도 없었다.

서너 달을 공안(公安)에서 머물다가 연말에 다시 강배에 올라 악주(岳州)로 내려간다.

악양루(岳陽樓)에 올라 황혼(黃昏)에 눈물짓다.

악주(岳州)에 도착한 두보(杜甫)는 다시 이듬해 1월 배를 타고 "동정호(洞庭湖)"로 들어간다.

이로부터 1년 수 개월 간 두보(杜甫) 일가는 동정호(洞庭湖) 일대를 떠돌며 살았다.

오언율시(五言律詩)로 된 "등악양루(登岳陽樓)"는 이때 지은 시(詩)인데,

웅대하고도 우수(憂愁) 어린 멋과 깊이는

실로 두보(杜甫)의 시(詩) 중에 최고라고 일컬어지는 명시(名詩)로 평가 받는 작품이다.

그 후 두보(杜甫)는

택주(潭州)로 가서 거적(巨賊)으로 배를 가리고 집삼아 지내면서도,

아픈 몸을 이끌고 약초(藥草)를 캐 시장에 내다 팔기도 하면서 근근히 질긴 목슴을 이어간다.

이즈음 그의 시(詩)는

신세 진 사람들에게 바치는 헌시(獻詩)들이 많은 것으로 보아

그의 궁핍(窮乏)한 생활상이 어떠했는지를 미루어 짐작케 한다.

궁핍(窮乏)한 가난은 평생을 따라붙고...

그해 4월 택주(澤州)에서 난(亂)이 또 일어나자,

두보(杜甫) 일가(一家)는 난을 피해 천주(遷州)에 있다는

외가 쪽 먼 숙부(叔父)를 찾아

상강(湘江)을 거슬러 올라가는 도중에

위양(渭陽)에서 홍수(洪水)를 만나 방전역(方田驛)이란 곳에 배를 정박했는데,

5일 간은 먹거리가 떨어져 거의 굶다시피 보내야 했다.

그래도 안식처(安息處)는 고향(故鄕) 뿐이로다.

위양(渭陽)의 현령(縣令)이 이 딱한 소식을 전해 듣고

술과 고기를 보내주자,

두보(杜甫)는 감격해서 답례(答禮)로 감사의 시(詩)를 지어 보낸다.

그러나 그는 이미 쇄악해질대로 쇄악해져 건강이 회복 될 가능성은 거의 없었고,

강 추위가 뼛속을 파고드는 늦가을부터

겨울이 다 갈 때까지 강가를 떠돌며 산 것으로 추측 되는데,

그 사이의 일들은 자세히 알려지지 않는다.

한(恨) 많은 삶 강물 위에 눕다~!.

이듬해 겨울,

택주(澤州)에서 낙양(洛陽)의 고향으로 지친 몸을 이끌고 가는 중,

익주(益州)와 담주(潭州) 사이 나룻배 위에서 두보(杜甫)는 한많은 생(生)을 마감하며 숨을 거둔다.

그 때가 서기 770년이고 그의 나이 향년(享年) 59세였다.

그러나 어떤 문헌에는

위양(渭陽)의 현령(縣令)이 보내준 술과 고기를 허겁지겁 먹다가 급체하여

숨을 거두었다고 적고 있는데,

이는 정황상으로 볼 때도 사실과 거리가 멀다.

두보(杜甫)의 가족들은

그의 관(棺)을 향리(鄕里)로 운구(運柩)할 돈이 없어서 오랫동안 악주(岳州)에 두었는데,

그 후 40여 년이 지난 뒤

두보(杜甫)의 손자(孫子)인 두사업(杜嗣業)이 낙양(洛陽)의 고향(故鄕)으로 운구(運柩)하여

수양산(首陽山) 기슭에 있는

선조(先祖) 두예(杜預)의 묘(墓) 근처인 할아버지 "두심언(杜審言)"의 묘(墓) 옆에 묻었다.

두보(杜甫)의 조부(祖父) "두심언(杜審言)"은

본 블로그에

유배(流配)를 가는 친구 두심언(杜審言)을 배웅하며 지은 "송지문(宋之問)"의 안타까운 송별시(送別詩),

"별두심언(別杜審言): 두심언을 보내며"를 소개한 적이 있다.

두보(杜甫)는 타향(他鄕)에서 죽어

40여 년이 지난 뒤에야

백골(白骨)이 되어 고향(故鄕)으로 돌아와 영면(永眠)에 들 수 있었다.

- 주(註) -

삶마저도 한 편의 서정시(敍情詩)로 남은 두보(杜甫).

평생(平生)을 떠돌면서 나그네로 궁핍(窮乏)하게 살다가 떠난

시인(詩人)두보(杜甫)...!.

번듯한 벼슬자리를 늘 꿈꾸고 살았지만 그에게는 관운(官運)이 없는 듯,

어렵게 얻은 벼슬자리마저 얼마 못가 그만두고 만 것이 몇 번이었던가~!.

몸은 늘 고단한 현실(現實)에 두고 머릿속엔 이상(理想)을 꿈꿨지만,

역마살(驛馬煞)이 낀 그를 현실은 고통스런 방랑길로 내몰았다.

타향(他鄕)에서 유랑(流浪)으로 보낸 고달픈 일생(一生)은 죽고 나서 40여 년이 흐른 뒤에야

고향땅으로 돌아 올 수 있었으니...

이 무슨 운명(運命)의 고달품이란 말인가~!.

세종대왕(世宗大王)도 존경했던 시인(詩人) 두보(杜甫).

영원한 시성(詩聖)이라 불리는 두보(杜甫)는

우리나라 사람들이 특히 좋아하고 애정(愛情)을 보내는 시인(詩人)이다.

아마도 그것은 우리의 고단했던 지난 세월들이 두보(杜甫)의 삶과 시(詩)에 녹아들었기에

깊은 공감(共感)과 정감(情感)을 동시에 느끼게 한 까닭은 아니었을까~?.

세종대왕(世宗大王)은

한글을 창제(創制)하고 곧이어 반포(頒布)를 하며, 그 글을 널리 알리고자 했을 때도

두보(杜甫)의 시(詩)를 택했다.

그것은 그 시절 그만큼 두보(杜甫)의 시(詩)가

유림(儒林)을 비롯한 선비층에 널리 알려진 면도 있었지만,

조선(朝鮮)의 양반문화(兩班文化)에서 폭 넓게 두보(杜甫)를 존경했다는 이유도 컸기 때문이었다.

두보(杜甫)의 시(詩)를

언문(諺文) 즉 한글로 풀어서 책에 실어,

남녀노소(男女老少) 누구든지 한글을 익히면 양반들의 전유물이던,

당(唐)나라 때 대시인(大詩人)의 시(詩)까지도 쉽게 읽을 수 있다는 점을 이해 시키며

한글의 편리성(便利性)을 널리 알리고자 택한 책이 바로,

새종(世宗) 때 출간한 "두시언해(杜詩諺解)"라는 주석(註釋) 달린 여러 편의 두보(杜甫) 시집(詩集)이었다.

그 후 조선(朝鮮) 중기(中期)로 너머가면서

두보(杜甫)의 시(詩)들은 한글로 여러 편 번역(飜譯)을 하기도 했었다.

파란만장(波瀾萬丈)한 두보(杜甫)의 인생역정(人生歷程)을

이 짧은 글로 어찌 다 옴길 수 있으랴만,

수박 겉 핥기식의 몇 줄 글로써 대시인(大詩人)의 발자취를 잠시 더듬어 보았다.

발자취를 찾아서 떠난 여행(旅行).

이백(李白)과 쌍벽을 이루면서도 호방하고 자유분방 했던 이백(李白)에 비해

늘 고단하고 빈궁(貧窮)했던 인생살이...

그의 응어리진 가슴에서 토해내는 피맺힌 절규(絶叫)는,

언제나 나라를 걱정하는 우국충정(憂國衷情)이 깊게 배어 있기에 시(詩)의 깊이와 폭이 웅대하고도 절절하다.

따라서 그의 시(詩)들은

가슴속에 맺힌 서러움까지도 녹여내는 마력(魔力)이 있다.

몇년 전 나는

장강(長江)의 거센 물결을 타고 오르면서 삼국지(三國志)의 역사적(歷史的) 발자취를 더듬어 보려

"백제성(白帝城)"을 찾아간 적이 있다.

백제성(白帝城)에서 감회(感懷)에 젖다.

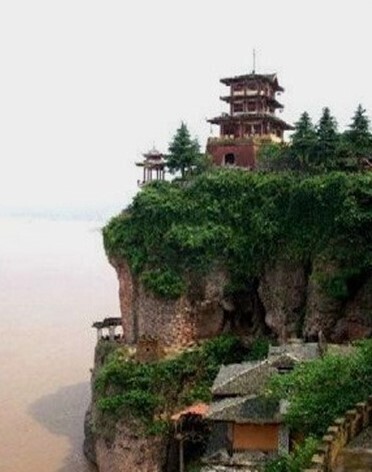

기주(夔州)의 백제성(白帝城)은 장강(長江)의 협곡(峽谷) 사이의 철옹성(鐵瓮城)인데,

옛부터 전략적(戰略的) 중요 요충지(要衝地)로

격랑(激浪)의 세월을 품고 앉은 역사(歷史)가 깊은 성(城)이다.

일찌기 촉한(蜀漢)의 "유비(劉備)"가

오(吳)나라 "손권(孫權)"에게 "관우(關羽)"를 잃고 울분을 토하며 원수(怨讐)를 갚고자

직접 대군(大軍)을 이끌고 진격(進擊)을 한다.

그러나 오(吳)나라의 젊은 장수(將帥) "육손(陸遜)"의 지략(智略)에 걸려 대패(大敗)하고,

이곳 백제성(白帝城)까지 쫏겨와 통한(痛恨)을 안고 숨을 거둔 성(城)이기도 하다.

두보(杜甫)의 시(詩) "추흥(秋興)"에 나오는 "무산(巫山)"과 "무협(巫峽)"은

이곳 백제성(白帝城) 주변으로,

산세가 웅대하고 깎아지른 절벽이 장강(長江)의 협곡(峽谷)을 끼고

끝없이 이어지는

위험천만한 양쯔강(長江)의 대협곡(大峽谷) 중 가장 험난하고 날카로운 곳이다.

세상은 변하고 역사(歷史)는 흘러가는 것.

양쯔강(揚子江) 줄기 허베이성(湖北省) 이창시(宜昌市)에는

세계에서 가장 크고 웅장한

수력발전소가 삼협(三峽)의 거친 강물을 가로막고 건설되어 있다.

그로인해 오랜 역사의 흐름과 함께 이어지던 절벽에 매달린 끝없는 잔도(棧道)와 역사(歷史)의 흔적들이,

대부분 물 속으로 수장되고 말았다.

산샤(三峽)댐은...

중국(中國) 전력 생산량(生産量)의 1/10을 담당하는 엄청난 전력 생산으로 중국 경제(經濟)에

활력(活力)을 불어 넣었지만,

역사(歷史)의 혼(魂)이 담긴 수많은 문화재(文化財)가 물속에 수장된 댓가였으니...

얻는 게 있으면 잃는 것 또한 그에 버금 가는 것은,

자연(自然)이 만든 균형적(均衡的) 이치(理致) 아니겠는가~!.

영웅호걸(英雄豪傑)들은 다 어디로 가고

강산(江山)만 남았는가~!.

나는 배를 타고 장강대협(長江大峽)을 거슬러 올라가면서

고개가 아프도록 수려한 산수경치(山水景致)에 감탄(感歎)도 했지만,

수천 년에 걸쳐 절벽에 매달려 구멍을 파고 어렵게 만들어 놓은

끝도없이 이어진 절벽의 잔도(棧道)와

격동(激動)의 역사(歷史)를 간직한 소중한 유적(遺跡)들이 물 속으로 사라진 것에 대한 아쉬움도 매우 컸다.

서초패왕(西楚霸王) 항우(項羽)의 위세에 눌려 사천(四川) 즉 한중(漢中) 땅으로 향하는

유방(劉邦)의 쓰라린 마음도 생각해 봤고,

삼국지(三國志)의 유비(劉備)가

유장(劉璋)이 세력을 키우고 저항하는 서천(西川)을 평정(平定)하러

군사(軍師) 방통(龐統)을 앞세우고 진군하는 원정(遠征)길도 그려 보았다.

또 이 길은 술에 취한 대시인(大詩人) 이백(李白)이 나룻배에 올라

시(詩)를 읊으며 지나가기도 했었고,

굼주린 배를 뭄켜잡고

두보(杜甫)와 그 가족들이 살길을 찾아 촉(蜀)으로 가던 고난(苦難)의 협곡(峽谷)이

아니었던가~!.

시성(詩聖) 두보(杜甫)...!.

그의 고단한 삶마저도 한 편의 길다란 장시(長詩)가 되어

내 가슴 속에 또 하나의 명시(名詩)로 오래도록 남겨두고 싶다...!.

'중국 고전 명시 감상' 카테고리의 다른 글

| 등고(登高)... 두보(杜甫) (0) | 2012.08.23 |

|---|---|

| 등악양루(登岳陽樓): 악양루에 오르다... 두보(杜甫) (0) | 2012.08.20 |

| 난정서(蘭亭序)... 왕희지(王羲之) (0) | 2012.07.30 |

| 장한가(長恨歌)... 백거이(白居易) (0) | 2012.05.21 |

| 비파행(琵琶行)... 백거이(白居易) (0) | 2012.04.07 |