왕희지(王羲之) 321~379

서성(書聖)으로 일컬어지는 중국 최고의 서예가(書藝家)로,

자는 일소(逸少)이고 낭야(瑯邪) 지금의 산둥성(山東省) 린이현(臨沂縣) 사람이다.

아버지 왕광(王曠)은

동진(東晉) 건국(建國)에 공을 세운 왕도(王導)의 사촌 동생이 된다.

왕희지(王羲之)는 "비서랑(秘書郞:(궁중의 서적을 관장하던 하급관리)"을 시작으로

회계왕우(會稽王友), 임천대수(臨川大守),

강주자사(江州刺史), 호군장군(護軍將軍) 등을 역임했다.

명문가(名文家) 출신이었으나 중앙(中央)의 주요 관직(官職)을 얻지 못해,

서기 351년(永和 7)에는

우군장군(右軍將軍), 회계내사(會稽內史)에 임명되어 회계군(會稽郡) 산음현(山陰縣)으로 부임한다.

왕희지(王羲之),

그는 한(漢)나라 때 시작 된

해서(楷), 행서(行), 초서(草)의 실용적인 서체(書體)를

예술적(藝術的) 서체로 까지 승화시킨 위대한 인물이다.

당(唐)나라 때 서예에 뛰어났던 황제(皇帝) 태종(太宗)이

왕희지(王羲之)를 존중하여 그의 글씨를 널리 수집하자,

왕희지(王羲之)의 서법(書法)이 크게 유행하는 계기가 되었다.

왕희지(王羲之)는 우리 나이로 59세에 세상을 떠난 것으로 역사서(歷史書)에 실려 있는데,

아주 오래전 일이고 책마다 활동 연대가 조금씩 달라 정확하진 않은 것 같다.

왕희지(王羲之)의 몇몇 필체(筆體)와 서명(署名)은

그의 생존 당시에 조차도 값을 매길 수 없을 정도로 귀히 여겨졌다고 한다.

오늘날까지도 중국(中國)을 비롯한 한국(韓國)과 일본(日本)에서

왕희지(王羲之)의 글을 숭상하는 사람들이 많다.

특히 서예가(書藝家)들에게서는

성인(聖人)으로까지 추앙받는 인물이 왕희지(王羲之)이다.

"인간(人間)의 가장 기본적인 품격 첫머리가 서예(書藝)이며

군자(君子)의 첫걸음이 바로 서예에서 시작하여 서예에서 그 끝은 맺는다"고 옛 선비들은 말했다.

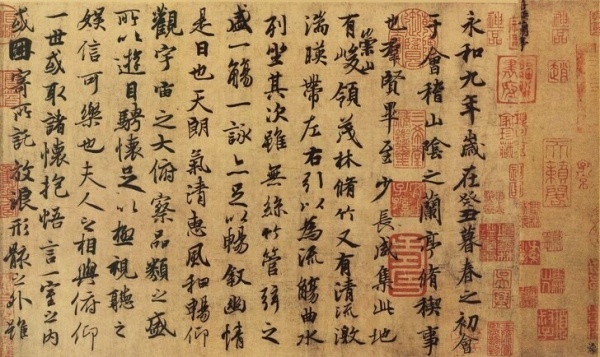

오늘날까지 왕희지(王羲之)의 진적(眞跡)은 전해지지 않으나

난정서(蘭亭序)의 모본 십칠첩(十七帖)과 집왕성교서(集王聖敎序) 등의 탁본이 전하며,

이중에 가장 이름 높은 서첩(書帖)은 당연 "난정서(蘭亭序)"로,

여기에는 서기 353년 계제사(契祭祀)가 열리는 기간에

41명의 문사(文士)들이 모여 시를 짓고 술을 즐겼다는 내용이 기록으로 내려온다.

행서(行書)로 씌어진 왕희지(王羲之)의 비문(碑文)은

독특한 서체(書體)인 행서(行書)의 본보기로, 일명 행서(行書)의 교과서(敎科書)로 불린다.

난정서(蘭亭序)는

후대(後代) 특히 고전(古典)에 대한 관심이 높았던 명대(明代)(1368~1644)에는

그림의 주제로도 많이 채택 되곤 했었다.

왕희지(王羲之)의 후손들 가운데 가장 이름을 떨친 서예가(書藝家)는

그의 막내아들인 "왕헌지(王獻之)"가 대표적(代表的)이라 할 수 있다.

오늘은 난정서(蘭亭序)를 중심으로만 이야기를 풀어가고자 하며,

왕희지(王羲之)에 관한 생애(生涯)와 필법(筆法)및 취향(趣向)과 작품(作品) 활동

그리고 사회(社會)에 끼친 영향 등 깊은 내용은

그 양이 방대하여 나중에 따로 시간을 할애 하여 올리고자 한다.

천하제일행서(天下第一行書)라 불리는 왕희지(王羲之)의

난정서(蘭亭序)!

동진(東晉)의 다섯 번째 임금 목제(穆帝)가 즉위한지 9년이 되던 해인

영화(永和) 9년(서기 353) 음력 3월 3일,

당시 회계내사(會稽內史)이자 우군장군(右軍將軍)이던 왕희지(王羲之)는

자신의 아들 7명을 포함한 당시 사족(士族)들과 명사(名士) 등

41명의 동진(東晉)을 대표하는 인물들을

회계현(會稽縣) ,지금의 절강성(浙江省) 소흥현(紹興縣) 난정(蘭亭)으로 초청해

대규모 연회(宴會)를 개최한다.

이러한 연회(宴會)는

배타적(排他的)인 동진(東晉) 시대 귀족문화(貴族文化)의 특성상

사족(士族)들 간의 결속력을 강화하는 역할을 했슴으로,

여러가지 형식을 통해 자주 열리곤 했는데,

이날 모임은 삼월 삼짓날 계사(契事)의 형식을 빌린 모임이었다.

술잔을 물에 떠내려 보내는 동안 시(詩)를 짓지 못하면 벌주(罰酒)로 술 서(3)말을 마시는

유상곡수(流觴曲水)의 연회(宴會)였으며,

당시 참석한 사람 중 유명인사였던 왕희지(王羲之), 사안(謝安), 손작(孫綽)등 26명은 시(詩)를 지었고,

나머지 15명은 시(詩)를 짓지 못해 벌주(罰酒)를 마셨다.

이날 지은 시(詩)들을 모아 철(綴)을 하여

그 서문(序文)을 왕희지(王羲之)가 썼고, 당시 참석한 인사 중 가장 문명(文名)이 높았던 손작(孫綽)이

그 집회(集會)를 마무리하는 후서(後序)를 썼다.

이 중 왕희지(王羲之)가 쓴 서문(序文)이 바로 그 유명한 "난정서(蘭亭序)"이다.

당(唐)나라 때 하연지(何延之)가 기술한 "난정기(蘭亭記)"를 보면,

당시 왕희지(王羲之)는 거나하게 술이 취한 상태에서 잠견지(蠶繭紙)에

서수필(鼠須筆)로 28행, 324자를 써서 이 작품을 완성하였다고 하는데,

글 중에 특히 갈지(之) 자(字)가 가장 많아 24자가 들어갔으나

자획(字劃)에 변화가 일어 한 글자도 똑같이 쓴 글자가 없었다.

술이 깬 후 수십 번을 다시 써도 이에 미치지 못하여 스스로도

"신(神)의 도움을 받았다"라고 감탄 하였고,

왕희지(王羲之) 자신도 "난정서(蘭亭書) 서문(序文)"을 매우 소중히 여겼다고 한다.

문헌(文獻)에 내려오는 난정서(蘭亭序)의 행방에 관한 내용은 몇 가지 설이 내려오고 있지만,

그 중 난정서(蘭亭序)의 행방에 관하여

비교적 정통적(正統的)이라고 여길만한 견해는 다음과 같다.

왕희지(王羲之)는 난정서(蘭亭序)를

자신의 작품 중 가장 마음에 드는 작품으로 꼽았으며

집안의 가보(家寶)로 후손(後孫)에게 대대로 물려주길 원했다.

따라서 그의 7대 후손(後孫)인 수(隋)나라 때의 왕법극(王法極)에게 까지 이어졌다.

왕법극(王法極)은 불가(佛家)에 귀의하여 중이 된 후 법명(法名)을 "지영(智永)"이라고 했다.

그 후 절강성(浙江省) 오흥현(吳興縣) 회계산(會稽山)에 있는 영흔사(永欣寺)에서

승려(僧侶)로 30년을 살았다.

후손(後孫)이 없던 지영(智永) 스님은

난정서(蘭亭序)를 제자(弟子)인 변재(辨才) 승에게 중요성과 함께 일러주고는 입적(入寂)했다.

이무렵

당(唐) 태종(太宗) 이세민(李世民)은

왕희지(王羲之)의 글을 매우 흠모하여 수집에 열을 올렸는데,

그 중 "난정서(蘭亭序)"를 특히 좋아하여 백방으로 사람을 풀어 글을 찾았다.

엄청난 돈까지 상으로 걸고서 난정서(蘭亭序) 진본(眞本)을 구했으나 결국 얻지 못했다.

어느날 관리 진적(眞蹟)으로부터

강남(江南) 회계땅에 승려로 사는 변재화상(辯才和尙) 수중에

난정서(蘭亭序) 진본(眞本)이 있다는 말을 전해들었다.

태종은(太宗) 변재(辯才)를 황궁(皇宮)으로 불러 친히 독대(獨對)하며 난정서(蘭亭序)를 넘겨달라고

간절하게 부탁을 하였으나,

변재(辯才)는 짐짓 멍청한 바보처럼 행세하며 자기가 가지고 있다는 것을 결코 인정하지 않았다.

안타까운 마음으로 속상해 하는 황제(皇帝)의 심리를 잘 헤아린

상서(尙書) "방현령(房玄齡)"이 결국 아이디어(idea)를 냈고,

감찰어사(監察御史)로 있던 소익(蕭翼)을 변재(辯才)에게 은밀히 보내 난정서(蘭亭序)를 훔쳐오게 한다.

소익(蕭翼))은 황제(皇帝)로부터

왕희지(王羲之)의 서첩(書帖) 진본(眞本) 몇 개를 싸들고 가난한 서생처럼 꾸며

그가 머무는 회계산(會稽山) 영흔사(永欣寺)로 가.

변재(辯才)에게 접근 친하게 지내며 서서히 가까워진다.

그러던 어느날

소익(蕭翼)이 변재(辯才)와 서법(書法)에 대하여 이런 저런 얘기를 하고 있었는데,

"내가 몇 건의 왕희지(王羲之)의 서첩을 가지고 있는데 진짜인지 가짜인지는 모르겠다"라고 하면서

변재화상(辯才和尙)에게 감정을 해 달라고 부탁을 한다.

변재(辯才)는 소익(蕭翼))이 자기를 속이려는 줄은 까맣게 모르고,

그에게 "그 서법들은 확실히 왕씨의 진품은 맞으나

그의 글 중에서 아주 뛰어난 작품은 아니다" 라고 얘기하면서.

무의식 중에 그가 "난정서(蘭亭序)"의 진본(眞本)을 보관하고 있다는 것을 그만 밝히고 만다.

소익(蕭翼)은 못믿겠다며 난정서(蘭亭序)의 진본(眞本)은 이미 세상에서 사라진지 오래라고 하자,

변재(辯才)는 자기가 말한 것이 사실이라는 것을 증명하기 위하여,

그가 난정서(蘭亭序)를 얻게 된 경위를 설명하고,

천장(天障)의 서까래 속에 감춰 둔 난정서(蘭亭序) 진본(眞本)을 꺼내 소익(蕭翼)에게 보여준다.

소익(蕭翼)은 속으론 크게 놀래면서도

걷으로 침착한 척하며 살펴 본 후 "이것은 가짜 같다"라고 말하며

변재(辯才)를 미혹시킨다.

그 일이 있은 후 소익(蕭翼)은 변재(辯才)를 더욱 가까이 하며

난정서(蘭亭序)를 비장하고 있는 서까래의 정확한 위치를 확인해 두었다.

어느날 변재(辯才)가 절을 잠시 비운 사이 난정서(蘭亭序)를 훔쳐 장안으로 달아나 황제에게 바친다.

얼마후 변재(辯才)에게 한 통의 편지가 전달되었는데,

태종(太宗)의 친서(親書)로 "난정서(蘭亭序)는 짐이 가져왔다.

황실(皇室)의 보물로 소중히 보관할 것이니 양해하라"는 내용이었다.

변재(辯才)는 난정서(蘭亭序)를 결국 소익(蕭翼)에게 도둑 맞은 것을 알고는

크게 화가 일어 병이 돼 몸져 누었고,

얼마 지나지않아 울화병(鬱火病)으로 피를 토하고 죽고 만다.

위 내용이 당(唐) 태종(太宗)이 야비한 계교(計巧)를 써서 난정서(蘭亭序)를 얻어 낸 내용으로

문헌(文獻)에 실려 내려오는 이야기다.

태종(太宗)은 손에 넣은 왕희지(王羲之)의 난정서(蘭亭序)를 평생 곁에 두고 애지중지 하였는데,

자신이 운명(殞命)할 때

난정서(蘭亭序)를 자신과 함께 순장(殉葬)할 것을 유언(遺言)으로 명하니,

난정서(蘭亭序)는 당 태종 능(陵)인 소릉(昭陵)에 같이 묻혀버렸다.

이때부터 난정서(蘭亭序)는 이 세상에서 영원히 사라져버렸다고 역사서(歷史書)들은 기술하고 있다.

중국 사람들은 지금도

왕희지(王羲之)의 난정서(蘭亭序)는 돈으로는 도저히 그 가격을 매길 수 없다 하여,

"무가지보(無價之寶)"라 부르면서 국가적(國家的)인 보물(寶物)로 여기지만

정작 그 원작(原作)은 사라져버리고 없는 전설 속 작품이 된 것이 바로 난정서(蘭亭序)이다.

원본(原本)을 베껴 쓴 유명한 임본(臨本)및 모본(摹本)만도 500여 종이 넘고,

임본(臨本)및 필사본(筆寫本)들의 글자가 조금씩 서로 제 각각인지라

진본(眞本)의 글자가 어떠했는지 조차도 알 수 없는 작품이 되버렸으니 참으로 안타깝기 그지없다.

영원히 사라지고 없은 글... 난정서(蘭亭序)

지금도 북경(北京) 고궁박물원(故宮博物院)에는

몇 종의 난정서(蘭亭序) 필사본(筆寫本)들을 전시하고 있다.

당(唐) "풍승소(馮承素)의 모사본(模写本)을 다시 신룡본(神龍本)이 모본(模本)"한 것.

또 원(元)나라 때 "조맹부(趙孟頫)가 쓴 모본(模本)".

그리고 송(宋)나라 구양순(歐陽詢)의 임사(臨寫) 정무본(定武本) 등이

현존하는 대표작(代表作)으로 북경(北京) 고궁박물원(故宮博物院)에 소장 돼 있다.

그 외에도

송(宋)나라 인종(仁宗) 때 조정이 쓴 모본(模本)".

탁본(拓本)으로는 수(隋)나라 "개황(開皇) 년 간에 세운 모본模本)".

청(淸)나라 "강희제(康熙帝)가 쓴 모본(模本)",

청(淸)나라 "강판교 모본(模本)"등도 마찬가지로 박물원(博物院) 소장품이다.

그 외에도 개인이 소장한 수많은 모본들이 진본(眞本)을 가장한 체

대를이어 내려오는 것 또한 수도없이 많을 것으로 본다.

- 주(註) -

왕희지(王羲之)가 태어나고 활동한 "동진(東晉)"이란 나라와 "소흥(紹興)"이란 도시에 대하여

내 나름의 설명을 보충하고자 한다.

아울러 절강성(浙江省) 샤오싱(紹興)

즉 소홍을 대표하는 이름 난 몇가지를 덧대 소개하여 추후 방문하는 자가 혹여 있다면,

약간이나마 도움을 주고자 이 글을 쓰는 바이다.

따라서 중국을 대표하는 소흥(紹興)의 명주(名酒)인 "황주(黃酒)"와 "회계산(會稽山)"의 역사적 사건,

그리고 샤오싱(紹興)이 고향인 소설가(小說家) "노신(魯迅)"까지

소흥(紹興)을 중심으로한 짤막한 부연 설명을 달았다.

이미 아는 분들도 있고, 또 처음 접하는 분들도 분명 있으리라 믿어,

난해한 난정서(蘭亭序) 서문의(序文)의 이해를 돕고자 몇 가지 단어 풀이와 함께

미천한 소견(所見)을 달았으니 부족한 점 널리 이해를 구하는 바이다.

먼저 동진(東晉)은: 우리가 잘 아는 삼국지(三國志)에서 조조(曹操)가 세운 위(魏)나라가

그의 손자(孫子) 즉 조상(曹爽)대에 와서,

전횡(專橫)을 참지 못한 장군 사마의(司馬懿)의 반란(叛亂)으로 멸망하는데...

그 사마의(司馬懿) 손자(孫子) 사마염(司馬炎)이 위(魏)나라에 세운 나라가 "서진(西晉)"이고,

서진(西晉)이 부패로 망할 무렵

강남(江南)으로 도망 간 일족 중에 사마예(司馬睿)가

건강(建康) 즉 지금의 남경(南京)에 진(晉)나라를 또 세웠다.

훗날 역사가(歷史家)들은 편리를 위해 수도(首都)의 위치에 따라 앞선 낙양(洛陽)을 수도(首都)로 했던,

최초 왕조(王朝) 진(晉)나라를 "서진(西晉)"이라 칭하고,

후에 강남땅 옛 월(越)나라의 수도(首都)였던 건강(建康)에 세운 왕조(王朝)를

"동진(東晉)"으로 나누어 부른 것이다.

절강성(浙江省) 소흥(紹興): 전국시대(戰國時代) 월(越)나라 왕(王) 구천(勾踐)이

오(吳)나라 왕(王) 합려(闔廬)와

그 아들 부차(夫差) 사이에 물고 물리는 전쟁에서 탄생한

유명한 고사(故事) 와신상담(臥薪嘗膽), 오월동주(吳越同舟), 토사구팽(兎死狗烹)이 탄생한

오(吳)와 월국(越國)의 전쟁 지역으로 월(越)나라의 수도(首都)이기도 했다.

샤오싱(紹興)은 항저우(抗州) 남쪽에 있는 역사 깊은 수향도시(水鄕都市) 이다.

강남지역이 대부분 그렇듯 이곳 소흥(紹興)도

운하(運河)가 매우 발달한 물의 도시로

옛부터 유명한 명주(名酒)인 "황주(黃酒)" 즉 "샤오싱酒"의 고향(故鄕)으로 유명하다.

지금도 중국에서 알아주는 대중적(大衆的) 명주(名酒)로는

누룩과 찰수수에 연잎을 덮어 발효한 "황주(黃酒)"를 최고의 술로 손 꼽는다.

술 색깔이 검게 보이나 사실은 진노랑색이다.

색이 짙어 검은색으로 보일 뿐 손가락으로 찍어 보면 진노랑색이 선명하다.

황주(黃酒)의 역사(歷史)는

춘추전국시대(春秋戰國時代)까지 거슬러 올라가는 역사가 매우 긴 대중적인 술이며

중국인들의 애호주(愛護酒) 이다.

난정(蘭亭)의 유래(由來): 전국시대(戰國時代) 월(越)나라 왕(王) 구천(勾踐)이

난(蘭)을 심고 기르면서 풍류(風流)를 즐긴 정자(亭子)였다고 전해온다.

소흥(紹興)은 중국(中國) 춘난(春蘭)의 고향(故鄕)으로도 불린다.

옛부터 이름 난 춘난(春蘭)들이 소흥(紹興)에서 많이 나왔다.

중국춘란(中國春蘭)중 4대천왕(四大天王)이라 일컬어

송매(宋梅), 노십원(老十圓), 만자(萬字), 용자(龍字),를 꼽는다.

그 중 절반이 절강성(浙江省) 소흥(紹興)이 원산지로

중국(中國) 춘란(春蘭) 산지(産地) 하면 소흥(紹興)을 빼놓을 수 없다.

마치 한국(韓國) 춘난(春蘭) 명산지(名産地)로

영광(靈光), 함평(咸平), 장성(長城)을 손꼽듯이,

이름 난 수십 종의 중국(中國) 춘난(春蘭) 중

1/3 가량이 소흥(紹興)이 원산지(原産地)로 알려진다.

태비석(太碑石): "태(太)"字만 크게 달랑 써 있는 이 비석의 글씨는

왕희지(王羲之)와 왕헌지(王獻之) 부자(夫子)의 합작품이다.

왕희지(王羲之)의 막내아들 왕헌지(王獻之)가 어린시절

큰대(大)자를 써가지고 아버지에게 자랑을 하러 가지고 갔더니,

아버지는 말도없이 글자 밑에 점 하나만 달랑 찍어주곤 돌려보냈다.

이 글을 다시 어머니에게 가지고 가서 자신(自身)이 쓴 태(太)자라고 자랑을 하며 보여주자,

어머니 왈(曰)

"글자 중에 잘 쓴 것은 오로지 대자 밑에 점 하나 뿐이로구나" 하고 평(評)을 했다고 한다.

왕헌지(王獻之)는 크게 부끄러움을 느껴

더욱 서예(書藝)에 매진하여 대성(大成) 했다는 일화(逸話)가 내려오는 유명한 태비석(太碑石)이다.

왕희지(王羲之) 부인까지도 서예(書藝)에 대단한 일가견(一家見)이 있었던 모양이다.

회계군(會稽郡) 산음현(山陰縣): 오늘날 절강성(浙江省)

"샤오싱(紹興)" 즉 소흥을 말한다.

계제사(契祭祀): 3월 삼짇날 물가로 가서 흐르는 물에 몸을 깨끗이 씻고 액운(厄運)을 막고,

신(神)에게 복(福)을 기원하는 제사(祭祀)를 말하며,

진(晉)시대에 전통적으로 행해지던 연중 행사였다.

잠견지(蠶繭紙): 누에고치로 만든 종이로 지질(紙質)이 좋기로 유명하며

매우 귀해 일반 서민(庶民)은 구경도 어려웠다.

서수필(鼠須筆): 쥐 수염을 사용하여 만든 붓을 말한다.

작은 봇 한자루를 만들려면 큰 쥐 3백마리 이상이 필요했다고 하는데,

옛부터 붓 중에 최고의 붓으로 꼽히며

오늘날에도 서예가(書藝家)들이 갖고 싶어하는 꿈의 붓으로 불린다.

하연지(何延之): 당(唐) 현종(玄宗) 때 문인(文人)으로

그의 작품 "난정기蘭亭記"에 수록된 내용을 토대로 왕희지(王羲之)의 글씨를 짐작할 수 있어

왕희지(王羲之) 필법(筆法) 연구에 참고(參考) 문헌(文獻)으로 활용하는 귀한 책이다.

유상곡수(流觴曲水): 경주(慶州)에 있는 포석정(鮑石亭)의 원류(源流)가 바로 여기

"난정(蘭亭)"의 "유상곡수(流觴曲水)"를 패러디(parody)한 것이며,

지금도 술잔을 띄우고 시(詩)를 지어 읊는 전통이 내려오고 있고,

관광객(觀光客)을 상대로 시연회(試演會)도 자주 열어

많은 관광객이 찾는 샤오싱(紹興)의 명소 중 한곳이다.

소흥(紹興)이 배출한

중국(中國) 근(近), 현대문학(現代文學)의 창을 연 소설가(小說家) "루쉰(魯迅)".

소흥(紹興)은 현대 중국문학(中國文學)의 터전으로 불리며 자부심(自負心)이 큰

문학(文學)의 도시(都市)이기도 하다.

노신(魯迅)은

중국에서 육군학교(陸軍學敎) 부설(附設) 노광학당(路鑛學堂)을 나와 다시 일본(日本)으로 건너가,

8년에 걸친 일본(日本) 유학파(留學派)로

동경(東京)의 독일협회학교에서 독일어(獨逸語)를,

센다이(仙台) 의학전문학교(醫學專門學敎)에서 의학(醫學)과 독일어(獨逸語)를 공부했으나,

귀국 후 소설가(小說家)로,수필가(隨筆家)로,

번역가(飜譯家)로, 교사(敎師)로, 대학(大學) 교수(敎授)로, 저항(抵抗) 운동가(運動家)로

짧은 생(56세)을 거침없이 살다 간 인물(人物)이다.

그의 작품(作品) 중

"아Q정전(阿Q正傳)"

(1921년에 지은 중편소설로 자신의 어리석음과 나약함을 모르고 잘난 체하는 아Q가

신해혁명(辛亥革命) 때 들뜬 기분에 날뛰다가 폭도로 잡혀 혼자 총살 당한다는 내용)은

세계적(世界的)으로 널리 알려진 중편소설(中篇小說)이다.

그 외에도 가난한 지식인(知識人)의 고뇌(苦惱)를 그린

"공을기(孔乙己)", "광인일기(狂人日記)", "고향(故鄕)" 등 등...

많은 작품(作品)을 남겼다.

"신해혁명(辛亥革命):

1911년 청(淸) 왕조(王朝)를 무너뜨린 중국(中國)의 민주주의(民主主義) 혁명(革命)으로,

쑨원(孫文)이 임시 총통(總統)에 취임하여 공화제(共和制)를 선언하였다.

이듬해 1월에 중화인민공화국(中華人民共和國)이 정식으로 출범한다).

의 소용돌이 속에서 소외되고 모순된 사화상(社會相)을 그려,

당시로써는 상상하기 어려운 파격적(破格的) 내용들로

많은 사람들의 공감을 불러온 근대문학(近代文學)의 대부(代父)로 불리는 인물이 바로

"루쉰(魯迅)"이다.

윤봉길(尹奉吉) 의사(義士)의 울분이 깃든 상해(上海)의 홍구공원(虹口公園)이

노신(魯迅)의 이름을 따서 루쉰공원(魯迅公園)으로 이름이 바뀌었을 정도로

중국(中國) 현대(現代) 지식인(知識人)들의

폭 넓은 존경(尊敬)을 받는 작가(作家)이기도 하다.

루쉰(魯迅)에 관해서는 할 말이 많으나 나중에 기회가 있을 때 다시 하고자 한다.

다시 왕희지(王羲之)의 글로 돌아가

난정서(蘭亭序)에 나오는 "회계(會稽)"는 소흥(紹興) 근교의 명산(名山) 지역이다.

회계산(會稽山)은 전국시대(戰國時代) 월(越)나라 왕(王) 구천(勾踐)이

오(吳)나라 왕(王) 부차(夫差)에게 포로로 잡혀

상담(嘗膽)의 치욕(恥辱)을 겪은 월국(越國)의 한(恨)이 맺힌 산이기도 하다.

이상으로 난정서(蘭亭序)의 단어들과 소흥(紹興)을 중심으로한 짧은 주석(註釋)에 가름코자 한다.

蘭亭序(난정서) 序文(서문)

永和九年歲在癸丑暮春之初 會於會稽山陰之蘭亭 修契事也

영화 구년 계축년 늦은 봄 초승(3월 3일)에 회계산 북쪽 난정에 모였는데 계제사를 지내기 위함이다.

群賢畢至 少長咸集 此地有崇山峻嶺 茂林脩竹

많은 현인들과 젊은이 나이든이 등 모두가 모였다.

이곳은 높은 산과 험준한 봉우리와 무성한 숲 그리고 대숲이 있다.

又有淸流激湍 映帶左右 引以爲流觴曲水 列坐其次

또 맑은 시냇물과 여울이 정자의 좌우를 띠처럼 서로 비치며 둘러싸고 있기도 하며,

시냇물을 끌어들여 술잔을 띠울 굽이 흐르는 물골을 만들고 차례로 줄지어 둘러앉았다.

雖無絲竹管絃之盛 一觴一詠 亦足以暢敍幽情

비록 거문고나 피리같은 음악이 있는 성대한 연회는 아닐지라도 술 한잔 마시고 시 한 수 읊으며

그윽한 감정을 나누기에 흡족하도다.

是日也 天朗氣淸 惠風 和暢 仰觀宇宙之大 俯察品類之盛

이날 하늘은 깨끗하고 공기는 맑았으며 은혜로운 바람은 따스하고 부드러웠다.

우주의 광대함을 우러러보고 고개 숙여 만물의 무성함을 살펴 본다.

所以遊目騁懷 足以極視聽之娛 信可樂也

자유롭게 눈을 들어 마음 가는 대로 생각을 풀어놓으니

눈으로 보고 귀로 듣는 즐거움이 참으로 흥에 겨운 일이로다.

夫人之相與俯仰一世 或取諸懷抱 悟言一室之內

무릇 사람이 세상에 태어나서 하늘을 우러르고 땅을 굽어 보며 한 평생을 살아감에 있어,

어떤이는 회포를 풀며 벗들과 한방에 마주앉아 얘기를 나누기도 하고

或因寄所託 放浪形骸之外 雖趣 舍萬殊 靜躁不同

또 어떤이는 자기 내면 사상들을 끌어내어 육체 밖에서 마음대로 놀닐게 하기도 한다.

이처럼 사람들은 비록 취향이 만가지로 다르고 고요함과 시끄러움이 서로 같지 않으니...

當其欣於所遇 暫得於己 快然自得

저마다 자신의 취흥이 기쁠 때는 자기 뜻을 주장하며 스스로 득의하여

曾不知老之將至 及其所之旣倦 情隨事遷 感慨 係之矣

장차 노년이 다가오리라는 것 조차 잊고 즐긴다.

그러다 그가 즐기는 일에 권태를 느낄 때도 있고,

감정이 옮겨가면서 변케 되기도 하느니라.

向之所欣仰之間 以爲陣迹

이전에 즐거웠던 일이 어느 짧은 순간에 낡은 과거사의 자취로 바뀌어버리기도 하는 것이다.

尤不能不以之興懷 況脩短 隨化 終期於盡

특히 그런 것 때문에 감회가 일어나지 않을 수 없게 되는 것이로다.

허나 목숨이 길 건 짧 건 모두 자연의 조화를 따라 마침내는 모두가 끝에 이르게 되는 것이거늘.

古人 云死生 亦大矣 豈不痛哉

옛 사람이 말하 길 "죽고 사는 것은 매우 큰 일이다"고 하였으니 이 어찌 가슴 아픈 일이 아니겠는가~?.

每攬昔人興感之由 若合一契

나는 옛사람들이 감회를 일으켰던 까닭을 알게 될 적 마다

마치 두 개의 부절을 하나로 맞춘 듯 내 생각과 똑같은 것을 깨닫는다.

未嘗不臨文嗟悼 不能諭之於懷 固知一死生爲虛誕

그러니 옛 사람들의 문장을 대할 때 마다 탄식하고 슬퍼하지 않을 수가 없어

마음을 달래려고 해도 쉬 달래지지 않는다.

죽고 사는 일이 서로 같은 일이라는 말은 허황된 말이다.

齊彭爲妄作後之視今亦猶今之視昔悲夫

팽조처럼 오래 사는 일과 일찍 죽는 일이 서로 같다고 하는 말 역시

함부로 지어 낸 것이라는 사실을 잘 알고 있다.

후세 사람들이 지금 사람들을 볼 때도 또한 우리가 옛사람들을 보는 것과 같을 지니 이 또한 슬픈 일이 아니겠는가.

故列敍時人 錄其所述 雖世殊事異 所以興懷 其致一也 後之覽者 亦將有感於斯文

그리하여 이곳에 모인 사람들의 이름을 순서 대로 적고 그들의 시들을 여기에 수록하였다.

비록 세상이 달라지고 세태도 변하겠지만 감회를 일으키게 되는 이치는 서로가 같을 것이다.

후세에 이 글을 읽는 사람도 이 문장에 대하여 감회가 없을 수는 없을 것이로다.

천하(天下)의 왕희지(王羲之) 글이라지만

얼마나 그 필체(筆體)가 수려했기에

중국 역사상 가장 위대한 황제(皇帝)라고 평하는 당(唐) 태종(太宗)까지도,

"난정서(蘭亭序)"에 그토록 애간장을 태웠는지 궁굼하지 않을 수 없다.

거위를 보며 필법(筆法)을 연구했다는 왕희지(王羲之) !.

천하명필(天下名筆)이란 말도 부족하여

신(神)의 경지에 오른 서성(書聖)으로까지 추앙받는 이유는,

남 모르는 엄청난 노력의 결정체(結晶體)는 아니었을까~?.

일천년 전 역사(歷史) 속로 사라지고 없는 글이

오늘날까지도 중국인들의 마음 속에 커다란 정신적(精神的) 지주(支柱)로 남아서,

천하제일국보(天下第一國寶)로 추앙받는 난정서(蘭亭序)를

이 시간 다시금 생각해 봤다!.

'중국 고전 명시 감상' 카테고리의 다른 글

| 등악양루(登岳陽樓): 악양루에 오르다... 두보(杜甫) (0) | 2012.08.20 |

|---|---|

| 두보(杜甫)의 생애(生涯) 그리고 추흥(秋興) 1수(一首) (0) | 2012.08.07 |

| 장한가(長恨歌)... 백거이(白居易) (0) | 2012.05.21 |

| 비파행(琵琶行)... 백거이(白居易) (0) | 2012.04.07 |

| 풍교야박(楓橋夜泊)... 장계(張繼) (0) | 2012.03.19 |