楓橋夜泊(풍교야박): 풍교에서 밤을 지새우다.

풍교야박(楓橋夜泊)을 제대로 이해하려면

장계(張繼)가 과거(科擧)에 응시했다가

세번째 낙방을 한 직후에 쓴 시(詩)라는 점부터 알아야 이해가 된다.

그의 나이 56세 때이다.

당(唐)나라 중기(中期) 현종(玄宗) 때로

"안록산의 난(安錄山之亂)"이 온 나라를 휩쓴 암울한 시기였다.

56세는 당시의 나이로 보면 요즘과 달리 황혼에 접어든 나이로...

인생(人生)의 단맛, 쓴맛을 다 경험하고

하늘의 뜻을 안다는 지천명(知天命)을 지난 고령에 속한다.

중국(中國)은 나라가 크고 넓다 보니,

장안(長安)이나 낙양(洛陽)에 와 과거(科擧)를 보려면

보통 1년이란 세월이 가버린다.

몇년을 죽어라 공부하여 시험 준비하고

때 맞추어 장안(長安)에 와 시험 쳐 운 좋게 합격하면

그 보다 큰 영광과 보장된 출세는 없지만,

재수없이 낙방하고 향리(鄕里)으로 돌아가면...

다음 시험 때까지 보통 4년에서~5년이란 세월이

휭~하니 지나가버리는 것이

강남(江南)을 비롯한 외지에 사는 과객(科客)들이 겪는

어려운 현실이었다.

장계(張繼)는 그런 고단한 시험을

세번씩이나 낙방했으니 그 심정이 오죽했겠는가~!.

풍교야박(楓橋夜泊)은...

썪어빠진 조정(朝廷)의 암담한 현실과

자신의 절망이 깊게 밴 짧으면서도 의미가 깊은 시(詩)로,

강가의 쓸쓸한 밤 풍경을 빗대어

자신의 고뇌찬 심정을 시(詩)에 쏟아냈다.

그야말로 현실의 벽 앞에 절망하는

한 지방 지식인(知識人)의 서러움이 고스란히 녹아든 주옥 같은 명시(名詩)이다.

그는 실력이 모자라서 과거(科擧)에 낙방한 것이라기 보다는

장계(張繼)가 과거를 보던 당시 당(唐)나라 조정(朝廷)은,

시제(試題)를 사전에 유출시킬 만큼 타락해 있었고

벼슬자리를 사고 파는 매관매직(賣官賣職)이 성행해

부패가 온 나라를 뒤덮은

그야말로 풍전등화(風前燈火)와 같은 암울한 시기였다.

도탄(塗炭)에 빠진 백성들의 원성(怨聲)은 하늘을 찔렀고,

뜻 있는 선비들은 초야(草野)로 숨어들고...

크고 작은 변란(變亂)은 끊임없이 일어나던...

장계(張繼)는 그런 절망의 시기에 살았다.

세번째 과거(科擧)에도 낙방(落榜)을 해 절망과 서러움을 안고

홀로 나룻배를 저어 집으로 돌아가던 그는,

장쑤성(江蘇省) 쑤저우(蘇州)에 이르렀는데

그날도 늦 가을의 차가운 해가 저물고 있었다.

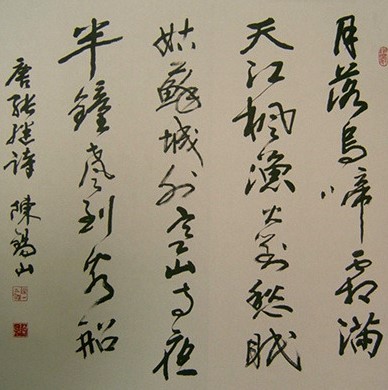

楓橋夜泊(풍교야박): 풍교에서 밤을 지새우다.

月落烏啼霜滿天(월낙오제상만천): 달 지고 까마귀 울고 하늘엔 찬서리 가득한데

江楓漁火對愁眠(강풍어화대수면): 단풍 든 강가에 고깃배도 시름에 잠 못 드네.

姑蘇城外寒山寺(고소성외한산사): 고소성 밖 한산사의

夜半鐘聲到客船(야반종성도객선): 깊은 밤 종소리가 나그네 뱃전에 이르는구나.

- 주(註) -

풍교야박(楓橋夜泊)에 숨은 속뜻을 직역하자면

대략 이런 내용이다.

풍교(楓橋) 밑에 배를 대고 지친 몸을 추스리며 뱃전에 누워 늦은 잠을 청하려는데,

곱게 단풍 든 강가의 풍경 아래로...

초라한 고깃배에서 새어나오는 희미한 불빛이 처량하게 눈에 들어온다.

고기잡이로 하루 하루를 연명하는 저 어부(漁夫)의 고된 삶이나,

인생(人生) 전부를 과거(科擧)에 건 삶이었건만

생애(生涯) 마지막 시험마저 낙방(落榜)하고 절망하는 내 신세나,

다를바 뭐가 있으랴...

달은 기울고...

까마귀 처량하게 울며...

찬 서리 하늘 가득 내리는 이 밤...

강가의 늦 가을 추위는 뼛속까지 파고드는데...

아~!.

암울한 이 현실(現實)이 너무도 괴롭구나~

시름에 잠 못 이루고 뒤척이는 이 차디 찬 깊은 밤...

때마침 한산사(寒山寺)의 애끓는 종소리가 뱃전에 와 부서지니...

서리서리 얼켰던 서러움이 울컥 치밀어 올라,

허무하게 늙어 간 못난 이 몸이...

이 밤 더더욱 서러워지는구나~~!.

그랬다. 정말 그랬다...!.

이 뼈저린 좌절(挫折)은

오늘날까지도 수많은 사람들의 공감(共感)을 불러 일으키며,

감동(感動)과 위로(慰勞)를 동시에 안겨주는

긴 여운의 명시(名詩)로 태어났다.

훗날 청(淸)나라 강희황제(康熙皇帝)도 이 시(詩)와 일화를 접하고

안타까움에 눈물을 흘렸다고 한다.

그리고 시(詩)의 모델인

뻬이징(北京)에서 수 천리나 되는 머나먼 강남(江南) 땅

장쑤성(江蘇省) 쑤저우(蘇州)의 풍교(楓橋)를 찾아와서는

장계(張繼)의 아픈 마음을 헤아리며

또다시 눈물을 쏟고 돌아갔다는 일화로도 유명한 곳이

바로 풍교(楓橋)이다.

풍교야박(楓橋夜泊)은

우리나라의 소월(素月)의 시(詩) "진달래꽃"처럼 널리 알려지고 읽혀지는

대중적(大衆的)인 명시(名詩)로,

중국인(中國人)들은

남녀노소(男女老少) 가릴 것 없이 대부분 이 시(詩)를 알고 있으며

또 암송(暗誦)을 한다.

그들의 소학교(小學校) 교과서(敎科書)는 물론이고

일본(日本)의 중학교(中學校) 교과서(敎科書)에도

이 시(詩)가 실릴 정도로 유명하다.

따라서 일본인(日本人)들은

풍교야박(楓橋夜泊)에

특별한 애정(愛情)을 갖는 애독자(愛讀者)들이 많다.

지난 학창시절의 아리한 여운을 더듬으며

소주(蘇州)의 풍교(風橋)와 한산사(寒山寺)를 연말이면 많이들 찾아온다.

본 시(詩)에 나오는 한산사(寒山寺)의 종(鐘)은,

청(淸)나라 말기에 이르러

혼란한 시기를 겪으며 어찌어찌 하다 보니 사라지고 없자,

장계(張繼)의 시(詩) "풍교야박(楓橋夜泊)"을 애창하고 좋아하는 일본인들이

안타까움에 새로 만들어 한산사(寒山寺)에 기증(寄贈)을 했다.

그 종(鐘)이 현재 한산사(寒山寺)에 걸려 있는 종(鐘)이다.

소주(蘇州)의 풍교(楓橋)는 사실 폭이 좁은 수로(水路)에 놓인

자그마한 아치형(arch形)의 돌다리이다.

소주(蘇州)를 비롯한 소흥(紹興) 등 강남(江南)의 대부분 수향도시(水鄕都市)들은

지금도 마찬가지지만

운하(運河)나 수로(水路)가 도로 역활을 했으므로,

모든 운송(運送)과 교통이 수로를 통해 연결되어

배는 요즈음의 자동차처럼 생활 필수품이었다.

소주시(蘇州市)는 운하(運河)를 파낸 흙을 돋우고 그 위에 집들을 지은 도시라

지대(地帶)가 낮고 평평하며 습하다.

장계(張繼)는

풍교야박(楓橋夜泊) 이 한 편의 명시(名詩)로

자신의 이름을 역사(歷史)에 남기며

유명 시인(詩人)의 반열에 오른 인물이다.

시(詩)를 많이 짓고 시집(詩集)을 내야

시인(詩人)은 아니다.

평생 단 한 편을 지어도

장계(張繼)의 시(詩)처럼

많은 사람들이 공감하며 감동할 시(詩)를 지었다면

그를 진정 시인(詩人)이라고 불러도 좋을 것이다.

오렌 세월이 흐른 지금까지도

출세(出世)를 바라는 관리(官理)들이나

시험에 합격(合格)을 기원(祈願)하는 수험생들이

풍교(楓橋)의 장계(張繼) 동상을 찾아와

손을 어루만지고 혹은 쓰다듬으며 소원(所願)을 비는 명소(名所)가 된 건,

장계의 마음을 헤아리며 그와같은 전철을 밟지 말자는

굳은 다짐들이 아니겠는가.

중국의 쑤저우(蘇州)나 항저우(抗州)를

여행할 기회가 있다면...

소주시(蘇州市)의 거미줄처럼 얼켜진 운하(運河)에 놓인

수많은 돌다리 중 풍교(楓橋)에 들러

시향(詩香)에 취해보고,

옛 명사(名士)들의 일화(逸話)와 역사(歷史)가 깃든

2천5백 년의 고도(古都) 쑤저우(蘇州)의 명소(名所)들을 거닐며

풍류(風流)에 잠겨보는 건 어떨까 한다...

'중국 고전 명시 감상' 카테고리의 다른 글

| 두보(杜甫)의 생애(生涯) 그리고 추흥(秋興) 1수(一首) (0) | 2012.08.07 |

|---|---|

| 난정서(蘭亭序)... 왕희지(王羲之) (0) | 2012.07.30 |

| 장한가(長恨歌)... 백거이(白居易) (0) | 2012.05.21 |

| 비파행(琵琶行)... 백거이(白居易) (0) | 2012.04.07 |

| 동심초(同心草)... 설도(薛濤) (0) | 2012.03.14 |