만절필동(萬折必東)

황하(黃河)는 만 번을 꺾여도 필경(畢竟) 동쪽으로 흘러간다.

자공(子貢)이 공자(孔子)에게 물었다.

“군자(君子)가 물을 보고 느껴야 할 점이 무엇입니까~?.

“만 번을 굽이쳐 흘러도 반드시 동쪽으로 향하니 의지(意志)가 있는 것과 같다".

"기만절야필동 이지(基萬折也必東 以志)”라고 공자(孔子)가 대답했다.

여기서 "만절필동(萬折必東)"이라는 말이 나왔다.

황하(黃河)가 아무리 남북으로 수없이 꺾여도

지형이 동쪽이 낮고 서쪽이 높은 까닭에

반드시 동쪽으로 흘러가게 된다는 말이다.

따라서 모든 일이 본래의 뜻대로 된다는 의미이다.

원래는 순리(順理)에 관한 문제이나

충절(忠節)에 관한 말로 인용되곤 한다.

충신(忠臣)의 절개(節介)는 꺾을 수 없음을 비유적(譬喩的)으로 이르는 말이 됐다.

"순자(荀子) 유좌편(宥坐篇)"에 나오는 말이다.

화양동 계곡 바위에 세겨진 우암(尤庵) 송시열(宋時烈)의 글씨

경기도 가평군에 있는 조종암(朝宗巖)에 새겨진

선조(宣祖)의 어필(御筆)인 "만절필동(萬折必東)"도 있지만,

충북 괴산군 청천면 화양동 계곡 바위에 세겨진 우암(尤庵) 송시열(宋時烈)의 글씨도 있기에

그 내용을 소개하고자 한다.

둘다 그 뜻은 같다.

우암(尤庵)은 노론(老論)의 수장(首將)으로 있으면서

사상적(思想的)으로는

숭명의리파(崇明義理派)의 핵심적(核心的) 인물이었다.

명(明)이 멸망하고

새로 들어선 청(淸)나라를 결코 인정할 수 없다며,

성리학(性理學)을 국가(國家) 이념(理念)으로 삼았던 명(明)나라를

죽어서도 끝까지 섬기겠다는

굳은 절개(節介)를 표현한 글이다.

우암(尤庵)은 사대사상(事大思想)이 뼛속 깊이 자리했던 인물로도 유명하다.

어느 방송에서

우암(尤庵)이 쓴 "만절필동(萬折必東)"을 소개하면서

"자신은 벼슬을 그만두고 낙향(落鄕)한 몸이지만,

자신이 섬겼던 조선(朝鮮)의 임금을 향한 충절(忠節)은 변함이 없다" 라는

뜻을 지닌 글이라면서,

바위에 세겨진 글을 자랑스럽게 소개하는 것을 보고 어이가 없었다.

이는 분명 잘못 된 소개이다.

우암(尤庵) 송시열(宋時烈)은

조선(朝鮮)의 임금을 향한 충절(忠節)이 아닌,

명(明)나라를 끝까지 섬기겠다는

굳은 의지(意志)를 나타내며 쓴 글이다.

그 예로 만절필동(萬折必東)과 함께 화양동 암벽(巖壁)에 쓰여진

우암(尤庵)의 또 다른 글씨 하나를 더 소개한다.

화양동 계곡 바위에 세겨진 우암(尤庵) 송시열(宋時烈)의 글씨

대명천지(大明天地) 숭정일월(崇禎日月)

조선(朝鮮)의 하늘과 땅은 명(明)나라 것이고,

조선(朝鮮)의 해와 달도

숭정(崇禎) 황제(皇帝) 즉 명(明)나라 황제(皇帝)의 것이다.

이 글도 화양동(華陽洞) 계곡(溪谷) 바위에 세겨져 있다.

그리고 만절필동(萬折必東)의 첫 글자와 마지막 글자를 따서 이름 지은

"만동묘(萬東廟)"라 하여,

1703년(숙종 29) 임진왜란(壬辰倭亂) 때

구원병(救援兵)을 보낸

명(明)나라 신종(神宗)과 마지막 황제(皇帝)인 의종(毅宗)

제사지내기 위해 세운 사당(祠堂)이,

우암(尤庵)의 제자들이 힘을 모아 세운

이곳 "화양동서원(華陽洞書院)" 안에 자리하고 있다.

이 만동묘(萬東廟)라는 사당(祠堂)은 한양(漢陽)을 비롯해

당시 유림(儒林)이 학문(學文)을 닦던 전국의 서원(書院) 곳곳에 세워지기도 했었다.

아무리 조선(朝鮮)이...

명(明)나라와 학문적(學文的) 문화적(文化的)으로

사대관계(事大關係)에 얽힌 나라라지만,

이렇게 바위에 세겨 후대(後代)까지 전해야 했는지...

씁쓸한 마음이 드는 건 어쩔 수 없다.

하기사,

선조(宣祖) 임금마저

명(明)나라와의 종속관계(從屬關係)를 버젓이 바위에 세겨

만세(萬世)에 전하고자 했는데...

그 밑의 신하들이야 말해 무엇하랴...

운영담(雲影潭)

화양동서원(華陽洞書院)

암서재(巖棲齋)

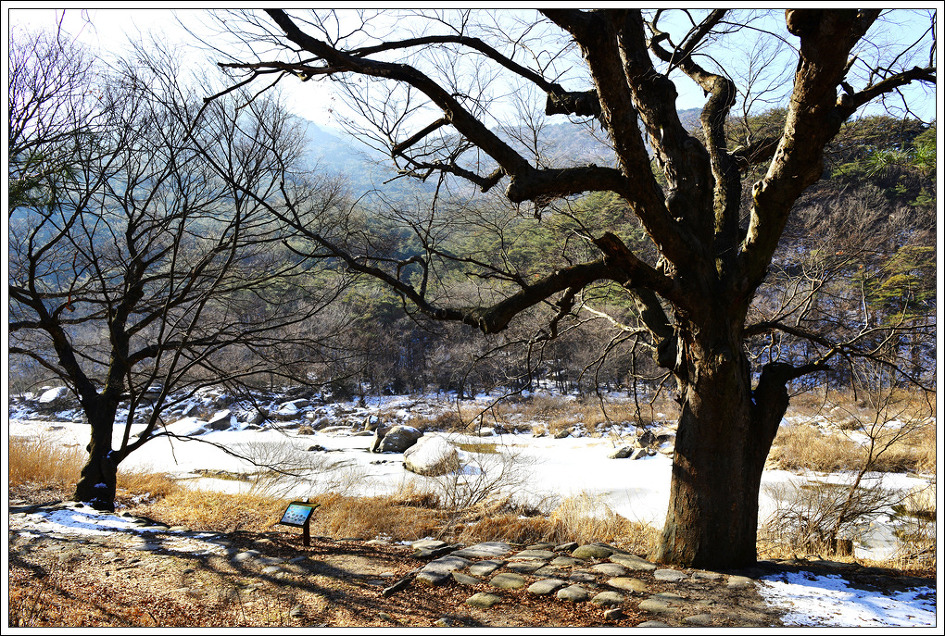

화양동 계곡(華陽洞 溪谷)

암서재(巖棲齋)

'삶 그리고 이야기' 카테고리의 다른 글

| 2)... 내가 사는 집 주변의 (봄) 풍경들... (0) | 2015.05.01 |

|---|---|

| 1)... 내가 사는 집 주변의 (봄) 풍경들... (0) | 2015.04.16 |

| 러브 레터(Love Letter)... 추억(追憶)에 젖어들다. (0) | 2014.12.03 |

| 고향(故鄕)... 정지용(鄭芝溶) (0) | 2014.10.28 |

| 때로는 나도... (0) | 2014.10.27 |