秋興(추흥) 四首(4수)

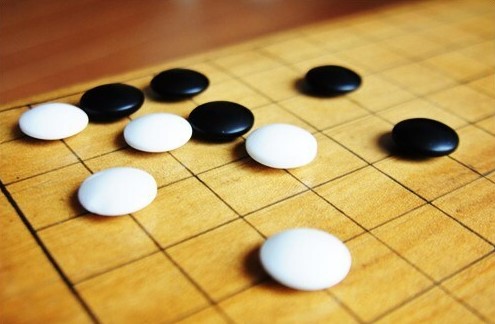

聞道長安似奕棊(문도장안사혁기): 듣자니, 장안의 시국이 바둑판과 같다 하니

百年世事不勝悲(백년세사불승비): 평생의 세상 일들 슬픔 이기지 못하겠네.

王侯第宅皆新主(왕후제택개신주): 왕후의 저택은 모두가 새 주인이고

文武衣冠異昔時(문무의관이석시): 문무의 의관들도 옛날과는 다르다네.

直北關山金鼓震(직북관산금고진): 바로 북쪽 관산은 쇠북소리 진동하고

征西車馬羽書馳(정서거마우서치): 서쪽 정벌 떠나는 수레와 말 치닫는 격문들.

魚龍寂寞秋江冷(어룡적막추강냉): 가을 강은 차가워 물고기도 조용한데

故國平居有所思(고국평거유소사): 고국에 대한 생각이 늘 떠나질 않는구나.

내 듣자하니...

장안(長安)은 지금 내기 바둑을 두 듯 뺏고 뺏기는 정세가 정신없는 곳이라고 하니,

백년(百年)도 안 되는 세상일에 슬픔을 이기지 못하겠네.

지난날 황후(皇后)의 저택들은 지금은 모두 주인(主人)이 바뀌었고.

문무백관(文武百官)들도 모두가 새로운 사람들이라 하는구나.

곧장 이어진 북쪽의 국경(國境)에는 쇠북소리 진동하며,

서북 정벌 떠나는 수레와 말들 분주하고,

위급(危急)을 알리는 격문(檄文)이 바삐 오간다 하네.

허나, 여기는 지금,

물고기도 조용히 잠기는 강물이 차가운 가을이며,

나는 늘 고국(故國) 장안(長安)에 대한 생각이 떠나질 않는구나.

첫줄 "사혁기(似奕棊)"란 말은 내기 바둑을 둘 때 업치락 뒤치락 하듯이

변화가 무쌍함을 가리키는 말이다.

장안(長安)은 서기 756년 안록산(安錄山) 일파에 의해 점령 당했다가

이듬해 곽자의(郭子儀)에 의해서

수복(收復) 되었다.

몇년 후 또 763년에는 토번(吐蕃)이 처들어와 점령했으며

또다시 곽자의(郭子儀)에 의해서 다시 회복(回復) 되었다.

바로 이런 일련의 일들을 보며 두보(杜甫)는

세상사(世上事)의 형세(形勢)를 바둑판의 판세(版稅)와 같다고 시(詩)에서 읊고 있다.

"곽자의(郭子儀)"는 오늘날에도

사천성(四川省) 일대의 민간신앙(民間信仰)에서

재물(財物)을 상징(象徵)하는 신(神)으로까지 숭배(崇拜)되는 인물이다.

중국(中國)에서는 역사적(歷史的)

인물이 신(神)으로 추앙(推仰)받는 경우가 흔한데,

춘추전국시대(春秋戰國時代)의 여러 사상가(思想家)들이 그러하며

후한(後漢) 말(末) 삼국시대(三國時代)

촉한(蜀漢)의 여러 장수(將帥)들이 또한 그러하다.

곽자의(郭子儀)

4대에 걸쳐 당(唐)나라를 위해 충성(忠成)을 다한 충직한 장수(將帥)로,

"안사(安史)의 난(亂)"을 진압한 것으로 유명하다.

그는 주로 국경(國境) 지역이던 서부지방을 방어하는 일에 전념 했었다.

그러던 중 7년 뒤에는 토번(吐蕃)이 장안(長安)으로 처들어와 점령하자,

약 4,000명의 병력만을 데리고

토번(吐蕃) 즉 티베트족의 침입을 몰아내고 당(唐)나라의 수도 장안(長安)을 되찾았다.

당시 당(唐)나라의 정세(政世)가 이지경이니

장안(長安)의 혼란이 어느 정도인지 짐작이 갈 일이다.

훗날 이에 대한 감사의 표시로 당(唐) 태종(太宗)은 그에게 작위(作爲)를 내리고

자신의 딸을 그의 막내 아들에게 시집을 보낼 정도로

각별히 존중했던 인물이다.

수도 장안(長安)은 안록산(安錄山)의 난(亂)이 진압된 이후에는

토번(吐蕃) 즉 티벳트가 점령하다 보니

티벳트족 장수(將帥)들과 환관(宦官)들이 고관(高官)을 모두 차지하고 있었다.

당(唐) 건국(建國) 부터 현종(玄宗) 때까지

황후(皇后)와 고관(高官)들이 살던 집에는 그들이 주인(主人)으로 들어앉았다.

따라서 격식(格式)과 관복(官服)이 이전과 완전 달라져

황궁(皇宮)의 주인(主人)이 달라졌음을 나타낸 말이다.

전쟁이 계속 이어져 반란군(叛亂軍)과 맞선 관군(官軍)의 북소리와

도움을 요청하는 급박한 격문(檄文)들이 전국 각지로 내다리는

극도로 혼란한 시국(時局)이 계속 되었다.

마지막 연에서 "어룡(魚龍)"이란 물고기는 가을 즉 추분(秋分)을 깃점으로

물속 깊숙이 숨는다는 전설이 전해오는 귀한 물고기를 가리킨다.

장안(長安)에는 지금 주객(主客)이 몇 번이나 뒤바뀌는 어지러운 상황이라는데...

아무것도 할 수 없는 무기력(無氣力)한 자신(自身)의 안타까움을,

가을 문턱에서 타향(他鄕)의 서정(抒情)과 함께 시(詩)에 담아냈다.

'중국 고전 명시 감상' 카테고리의 다른 글

| 추흥(秋興)6수(六首): 가을날의 감흥... 두보(杜甫) (0) | 2013.10.15 |

|---|---|

| 추흥(秋興) 5수(五首): 가을날의 감흥... 두보(杜甫) (0) | 2013.10.12 |

| 추흥(秋興)3수(三首): 가을날의 감흥... 두보(杜甫) (0) | 2013.10.02 |

| 추흥(秋興)2수(二首): 가을날의 감흥... 두보(杜甫) (0) | 2013.09.30 |

| 월하독작(月下獨酌)4수(四首): 달빛 아래서 홀로 술을 마시다... 이백(李白) (0) | 2013.09.24 |