문학(文學)을 만나러 가다.

봉평은...

가산(可山) 이효석(李孝石)님의 "메밀꽃 필 무렵"이란 소설(小說)의 무대로 널리 알려진 곳이다.

이곳에선 해마다 메밀꽃이 흐드러지게 피는 초가을이면

"효석문화제(李孝文化祭)"가 성대하게 열린다.

휘영청 달밝은 밤에 새하얀 메밀꽃이 지천으로 핀 산허리를 상상해 보라~

누구라도 순백의 황홀한 정경에 흠뻑 취해서리 숨이 막힐 것이다.

여기가 가산공원(可山公園)

이효석(李孝石)님의 아호(雅號)를 따서 "가산공원(可山公園)"이라 이름하고

봉평 장터 옆 큰 터에 공원(公園)을 만들고 청동(靑銅) 흉상(胸像)과 문학비(文學碑)를 세워 놓았다.

소설문학(小說文學)을 공부하고

작가(作家)의 길을 걷고자 하는 문학도(文學徒)들은 물론이거니와,

나처럼 청소년기에 깊은 감동을 받았던 올드펜(old fan)들과

낭만주의(浪漫主義) 순수문학(

지금도 하얗게 눈 덮인 가산공원(可山公園)을 찾아오곤 한다.

그 옆엔 당시의 시장터를 재현해 놓았다.

송방(松房)도 여러 채 있고 난전(亂廛)도 널직하고

나귀를 매두던 외양간이며...

문화제(文化祭) 기간에는 이곳에서 실제로 장(場)이 열린다 한다.

저 늘어놓은 탁자 어디선가

탁배기 사발에 거나하게 술익은 촌부(村婦)의 구성진 노랬가락이 금새라도 들려 올 것 같다.

소설(小說) "메밀꽃 필 무렵"은...

장똘뱅이 허생원(許生員)과 조선달(趙先達) 그리고 동이 이렇게 세 사람이 대화장을 파하고

다음 장인 봉평장을 향해 나귀를 몰고 가면서 주고 받는 이야기가 주 내용이다.

허생원이 젊은시절 우연히 겪었던

애틋하고도 가슴 시린 딱 한 번의 하룻밤 첫 인연의 속정을 털어놓는다.

메밀꽃이 흐드러지게 핀 들길을 세명의 장똘뱅이가 지나가면서 녹여내는 순수문학(

한국(韓國) 근대문학(近代文學)의 서정(抒情)과 낭만(浪漫)

그리고 탐미주의(耽美主義)의 정수(精髓)를 유감없이 보여주는 이효석(李孝石)님의

걸작(傑作) 중에 걸작(傑作)이다.

물래방앗간...

"개울가에 모밀꽃이 활짝 핀 달 밝은 어느 여름밤에

허생원은 미역을 감을 양으로 옷을 벗으러 방앗간에 들어갔다..." (중략)

거기서 우연히 울고 있는 성서방네 처녀를 만나

어쩌다가... 어쩌다가...

처음이자 마지막 속정을 나누고는 기약없는 이별(離別)을 했던 것이다.

"허생원은 얽음뱅이요,

왼손잡인 까닭에 애시당초 계집과는 인연이 멀었다..." (중략)

지난 젊은 시절

봉평서 제일가는 미색(美色)의 성서방네 처녀(處女)와 남 모르게 살 떨리는 속정을 맺었으나,

지금껏 결혼도 못하고 홀로 사는 허생원의 가슴 한 켠에 애틋한 사랑으로 남아 있다.

장똘뱅이 동무인 조선달과 아련한 옛 추억의 봇짐을 하나 둘 풀어가며,

5일장이 서는 이곳 봉평을 향해 그날밤도 산길을 터벅 터벅 걸어왔을 것이다.

문학촌(文學村) 주변에는

이곳 특산품(特産品)인 메밀을 주 재료로 하여

전이며 묵, 국수, 만두 등 먹거리를 팔고 있는 식당들이 산재해 있어 찾아드는 길손을 반가이 맞이 한다.

나도 그 중에 운치(韻致)가 썩~좋은 어느 식당으로 들어갔다.

한겨울이라 눈과 얼음이 얼고

물까지 뿌려서 큼지막한 고드름을 얼려 놓아 겨울날의 환상적(幻想的)인 운치를 더하고 있다.

물래방아가 얼음 속에 파묻힌 모습하며

처마 끝에 주렁주렁 늘어진 커다란 고드름 덩어리가,

어린시절 고향(故鄕)의 향수(鄕愁)를 떠올리면서 멋스런 겨울 풍경의 장관을 연출 한다.

"메밀꽃이 소금을 뿌려 놓은 듯 피어 숨이 막힐 지경이다"

소설(小說)의 표현이건만...

지금은 흰눈이 수북이 쌓여 지난 가을날의 메밀밭을 하얗게 덮고 있을 뿐이다.

또 다시 봄이 오고... 여름이 오고...

전에 그랬던 것처럼 가을이 오면은...

이곳에도 메밀꽃이 흐드러지게 피어나 소설 속 표현처럼 소금을 뿌려 놓은 듯 하얗게 덮이겠지...

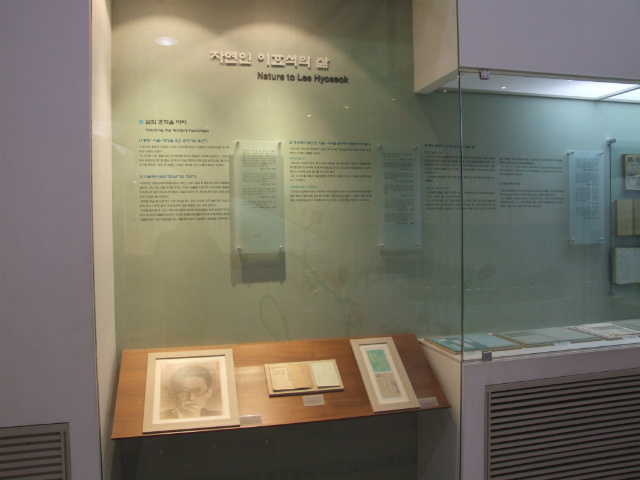

이효석문학관(李孝石文學觀)을 찾았다.

추운 겨울이라 찾아오는 발길이 뜸 하건만...

한적한 산마루에 올라선 문학관(文學觀) 풍경이 그림처럼 정겹다.

전시실 내부엔 1936년 월간 잡지 "조광(朝光)" 10월호에 처음 발표 되었던 잡지의 모습이며

선생의 작품들과,

당시의 문학(文學)의 흐름과 가산(可山)의 성장 과정 및 문학적(文學的) 사상(思想) 등,

선생의 일대기(一代記)를 일목요연(一目瞭然)하게 정리해 놓았다.

조리 있고 예의 바른 여직원의 친절한 안내를 받으며,

나는 선생의 문학적(文學的) 낭만(浪漫)과 토속적(土俗的) 언어(言語)의 투박한 정겨움,

그리고 가슴 깊은 곳에서 끄집어내는

내면적(內面的) 심리(心理) 표현(表現)에 더할 수 없는 감탄(感歎)과 경외감(敬畏感)을 느끼며,

잠시나마 작품(作品)에 젖어드는 달콤함을 맛 보았다.

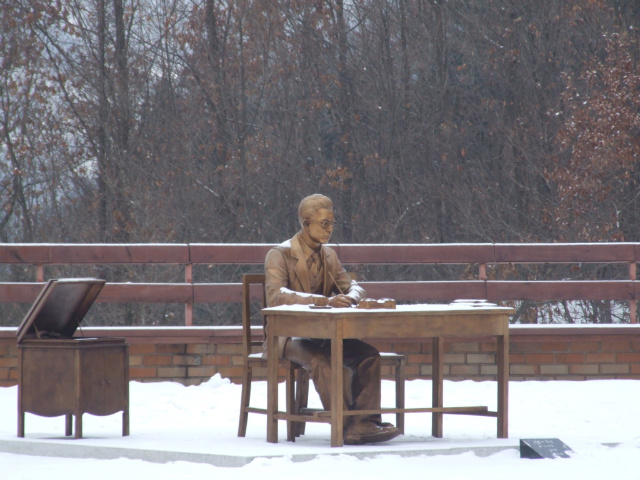

밖으로 나왔다.

널찍한 마당 뜰엔 선생께서 책상에 앉아 집필에 열중인 모습을 동상(銅像)으로 재현 해놓아,

디지털 시대(digital 時代)를 정신없이 살아가는 우리들에게

아날로그 문학(analogue 文學)의 친근감(親近感)이 이토록 정겹게 다가올 수가 없었다.

나는 정겨운 모습에 취해 한참을 바라보다 천천히 발길을 돌렸다.

이효석(李孝石) 선생의 생가(生家).

전형적인 농촌의 한옥(韓屋)이면서 단정한 기와집이 당시로서는 밥술께나 뜨던 부유했던 집 같았다.

예전이나 지금이나 공부 시키려면 먹고 살만 해야 한다.

그런데...

최근에 생가에서 봉평쪽으로 700m 쯤 내려간 지점에 평창군에서 다시 생가(生家)을 복원해 놓았다.

초가집에 행랑채가 딸린 넉넉한 집이다.

이 집이 가산(可山)이 어릴적 살았던 집 모습이고

기와집은 나중에 성장해서 살던 집인 듯 했다.

메밀꽃 필 무렵의 소설(小說)은...

완전 픽션적(fiction的) 허구(虛構)가 아닌 허생원, 충주집 등은,

소설 집필 당시에 실존했던 인물들과 주막집 이름이라고 한다.

나는...

눈 덮인 땅... 문학(文學)이 녹아 든 마을...

강원도 평창군 봉평면을 돌아보며 하루 내내 행복했었다.

지난 청년 시절 이 소설(小說)을 읽으며,

대화장과 봉평장 풍경을 마음 속에 그려보면서 허생원 일행과 함께 밤길을 걷기도 했었다.

그대,

허생원(許生員) 일행을 따라

달빛이 휘영청 밝은 밤에 메밀꽃이 흐드러지게 핀 산허리길을 한 번 쯤 걸어보고 싶지 않은가~?.

눈 덮인 이곳 대지(大地)에도 차가운 겨울이 지나가면 따스한 봄이 다시 찾아오겠지...

그리고 얼어붙은 물래방아도 다시금 삐그덕 삐그덕 돌아 갈 것이고...

허생원(許生員)이 우연히 물래방앗간에서 잊을 수 없는 애틋한 인연(因緣)을 맺었듯,

내게도 언젠가 지나갔을 설 익은 첫사랑의 아련함이...

오늘 눈 덮인 봉평에서 가슴 한 컨을 알싸하게 스치고 지나간다...

'여행 & 등산' 카테고리의 다른 글

| 섬진강(蟾津江) 풍경(風景) (0) | 2012.01.26 |

|---|---|

| 궁남지(宮南池)... 충남 부여(扶餘) (0) | 2012.01.26 |

| 작은꽃의 아름다움... 계족산에서 (0) | 2012.01.26 |

| 산수유꽃... 지리산 산동마을 (0) | 2012.01.26 |

| 울고 넘는 박달재 (0) | 2012.01.25 |